أكثر من 40 مقالاً يحتويها كتاب القاص والروائي والسيناريست البحريني أمين صالح «هندسة أقل... خرائط أقل» الصادر في العام 2000، تذهب جميعها في توصيف، أول سماته الخروج على اللغة التي يتعامل بها المشروع النقدي في كثير من اشتغالاته. ينطلق أولاً من ذلك التنوُّع على مشهديات وأشكال الكتابة، وثانياً من ذلك المخزون الثقافي الذي لا يكتفي بالمنسوب الذي وصل إليه - تلقياً - بقدر الاعتماد على مُحَاجَجَته، والإضافة عليه، ومحاصرته بالأسئلة. الأسئلة في اشتغال أمين صالح ليست لمُؤدَّى الإفحام؛ بل خلخلة ما يُتوهَّم أنه ثابت، وله حصانة تركه يعبث ويُملي كما يشاء.

يُعرف الشاعر بلغته المصقولة والدقيقة والفاتنة، على هدْي وزن وإيقاع أحياناً، وأحياناً يكون مُتحرِّراً من ذلك، لكنه يبقى شاعراً بغضِّ النظر عن التقسيمات، والشروط، والمناهج، والذائقة التي لها دور في مثل تلك الأحكام والتقريرات، ما دام لا يخضع بشكل مطلق لمثل تلك القوالب أو الشروط.

يُعرف القاص بعالمه وشخصياته المُختزلة والمضغوطة والمكثفة، ولغته التي تحاول أن تقترب من الشعر كي يكون في أبهى حالاته ومعالجاته، وقدرته على الإضاءة. الشعر يملك تلك الطاقة من دون منازع؛ ولكنه لا يتورَّط في الشعر على امتداد الكتابة تلك، وإلا أفْسدته. النص في حدود معرفتنا وتمييزنا له كقصة. نعم، طغيان الشعر في العمل القصصي والروائي إفساد له، وتحييد دوره في التوصيف وتمرير القيم بتلك الكثافة.

يُعرف الروائي بعوالمه الأكبر، وشخصياته الأكثر حضوراً ونفاذاً في عمله. القيم التي يُمرِّرها. المعالجات التي تتعدَّد. فلسفة؛ بل فلسفات تكون في متْن العمل أو على هوامشه، وأخلاق، وتناول وتشريح ونظر إلى الطبقات. كل ذلك مُتوقع ومن طبيعة اللون التعبيري الذي يتم الاشتغال عليه.

داخل الأشكال... خارجها

في النقد أنتَ تتعامل خارج وداخل تلك الأشكال. خارجها بالنظر إلى الموضوعات التي هي بشكل أو آخر مادة تلك الأشكال، وداخلها بالذهاب إلى النص في التعاطي مع بنيته ومضمونه.

في «هندسة أقل... خرائط أقل»، تذهب هذه المراجعة إلى انتخاب تناولات وإضاءات صالح النقدية. المداخل إليها. تفاصيلها، وكذلك المُخرجات من كل ذلك.

في مقال اللغة نقرأ «اللغة... كلمات، إشارات، رموز، مجازات، علاقات. تصبح مضلِّلة ومحايدة وفاترة وبليدة إذا استخدمت كأداة توصيل فقط، أو كأداة إعلام وتعليم» «الشاعر وحده القادر على النظر إلى العلاقات الحسيَّة بين الكلمات، وما تشعُّ به من سحْر وغموض. قادر على أن يسْبر أكثر المكامن شفافية وجمالاً».

وفي الحديث عن اللغة، يعي صالح، ويكفي الرجوع إلى نتاجه المبكِّر والحالي أيضاً؛ حيث الاشتغال على تلك القيمة (اللغة)، ويكاد أبطاله ينزوون في كثير من نصوصه، باستئثار اللغة بتلك البطولة؛ أو لنقُل: نحن أمام أكثر من بطولة في معظم أعماله: شخصياته التي تتوارى خلف الرمز، واللغة التي هي في أجلى وأروع صياغاتها. اللغة كائن فادح، ماكر، لديه نفَس طويل على غوايتك. ما لا تستلُّه وتتلاعب به بمكر من اللغة، يكون في الغالب «مستعملاً». اللغة المُستعملة تكون فجَّة ومُتهدِّلة ودون الصدى، ولن تكون صوتاً.

وفي النظر إلى العلاقات الحسيَّة التي أشار إليها صالح، ذلك القدر الضروري من الاقتناع بأن اللغة كائن ضمن معادلتين: مُسخَّر لك، وأنت مُسخَّر له؛ إذ لا قيمة لك من دون اكتشافها واستدراجها، والقبض على المزيد من جمالياتها المخبوءة، ولا قيمة لها من دون مكر وسحْر من يراودها لحظة النص.

الوجه... النظرة

هنالك مساحات في تناول جماليات متعددة، بكتابته عن الوجه والنظرة والجسد. الوجه الذي يُخبرك بسنوات عبرت وجالسها. تلك الأخاديد التي لا تترك شاغراً أو حيِّزاً للمناورة. عنوان يواجهك لسمات عَبَرَ منها الزمن. هو أسماه التاريخ الخاص لكل منا. كأنها بصمة الوجه التي قد تتشابه هنا أو هناك؛ لكنها تظل علامة حضور ممتد. حضور إما تجلِّله حكمة، أو يكون راية عار!

«على الوجه نقرأ حركة الزمن الذي يترك آثاره وعلاماته على الجلد؛ حيث كل تجعيدة تشير إلى تاريخ خاص» «في مقابل الوجه كسطح عاكس، هناك مفهوم الوجه كقناع. إنه الذي يخفي، يموِّه، يُضلِّل. حتى على المستوى الخارجي أو الظاهري. ومثلما يقدر الوجه أن يفشي ويبوح، كذلك يقدر أن يحجب ويقنِّع».

وفي النظرة، كلام عن بُعد أو قُرب. حوار تختزله بعض نظرات. تقول كلاماً كثيراً. بعضها رفقة ابتسامة، وهناك خناجر في الابتسامات؛ بحسب تعبير شكسبير، وبالنظرة تنكشف. المجسُّ الداخلي هو القادر على الفرز لدى كثيرين. كثير يظل مفتوناً بالغفلة.

في «أن ترى، أن تكون مرئياً» «النظرات كلمات غير منطوقة. اتصال خاص وحميم. بوح مُعلن أو خفي. خطاب متبادل بلغة الصمت أوان تعطُّل لغة الكلام».

«الذاكرة... مستودع الذات»

يتناول صالح الذاكرة بعمق ملفت، باعتبارها اقتطاعاً لحدث... تاريخ. لا تواصل في ذلك التاريخ في اشتغال التذكُّر عليه. السياقات الزمنية والمكانية هي الأخرى تكون عرْضة للتشظِّي من جرَّاء العملية تلك.

«الذاكرة ليست كرونولوجية (أي متسلسلة زمنياً). إنها لا تقدِّم تاريخاً متواصلاً، بل شظايا مبعثرة من هذا التاريخ. فالتذكُّر هو اقتطاع، انتقاء لحدث ما أو صورة ما أو وجه ما، ثم انتزاعه من سياقه الزمني والمكاني...».

«الهوية»

أنت هويتك كما أنت أو كما تريد، أو كما تدَّعي. ثمة فوارق صارخة بين كل منهما. ثمة اصطراع أيضاً يفرض عليك التنازع أو الانشداد إلى أكثر من هوية. الخطورة في ما تدَّعيه لا ما أنت عليه، ويمكنك النجاة مما تريده من هوية وهو ليس لائقاً بك، مادامت لا تمثلك حقاً.

طريقة انتسابك إلى العالم لا تحدِّده الهوية فقط؛ بل يحدِّده التعبير عن تلك الهوية في المقام الأول. الهويات ليست جامدة، هي تقولنا في صيغة أو أخرى، أو نقولها أحياناً.

يتتبَّع أمين محاولة التصالح أيضاً، في ظل واقع لن يكون متوافراً على تسامح رحب. ثمة شروط، وفي الشروط إخضاع.

«الهوية شيء عن طريقه نحاول أن ننسب أنفسنا إلى العالم ونتصل به. أن نكيِّف أنفسنا مع معطياته وشروطه وإنتاجاته»

«انتحال الهوية، إذن، وسيلة دفاعية، محاولة للتصالح مع واقع يفرض الامتثال والخضوع لشروطه، أو محاولة للهروب من غزو الواقع للذات، أو محاولة لستر عيوب الذات وخوائها وافتقارها إلى النضوج. تعدُّد الهويات في المحصِّلة النهائية، تعبير عن انشطار الذات وازدواجيتها».

رواج المنافي

لا ينظر صالح إلى المنفى باعتباره مكاناً فحسب. هو كذلك صحيح؛ لكنه أبعد من ذلك أيضاً. يراه رئة؛ ربما ليست لك. أو رئة في أضيق مساماتها؛ حيث الهواء طريد، أو عصيٌّ على مجاورتها. تبدو دخيلاً وإن ألِفَك، وإنْ ألِفْته.

«ها أنت هناك، في المنفى، تخوض رئات عواصم ترشقك بالعداوة حيناً، وتشيح عنك بلا اكتراث حيناً. ودائماً تنظر إليك الضواحي ككائن دخيل «اذهب من هنا أيها الأجنبي».

وبالعودة إلى الوطن، في العميق من تفاصيل ما تترجرج روحك فيه، هو منفى بحقيقته في الراهن، وذهاب تلك الحقيقة في مضاعفاتها من السوء. لا تروج المنافي في الخارج، إلا حين تطغى منافي الداخل. حين تتحول إلى الصيغة الأدهى والأمرّ من المنافي التي نعرف ونألف.

«لكن من قال إننا، الذين هنا، لسنا مثلك... نخوض رئة المدينة بحثاً عن شيء مفقود ولا نصل. هنا أيضاً يوجد المنفى، حولنا، وفي دواخلنا».

«حرية السؤال»

المقال يحمل العنوان نفسه. بحث في أزمة السؤال؛ على الأقل عربياً أيضاً. السؤال الذي يُزيح ركاماً مما لا يُراد له أن يكون ظاهراً وعارياً، وكما هو. السؤال الذي لا يضع الارتياب أمام المجهر. السؤال الذي له قيمة الفعل. الأجوبة نهاية، ولا جدوى من النهاية. السؤال ابتداء، منه يصاغ الفعل، الحياة، القيم، العلاقات، والقدرة على تحصين هذا العالم. عالم كل واحد منا.

يكتب صالح «تدَّعي امتلاك الحقيقة المُطلقة، وتزعم المعرفة الشاملة، لكنك لا تعرف شيئاً، لسبب بسيط: أنك لا تسأل، وأنت لا تسأل لأنك خائف. السؤال استجواب لذاتك أولاً، ارتياب في ما فعلت طوال سنواتك الفائتة. وإذا سألت ستكتشف أنك كائن من قش. تصرخ لكي تقمع الصوت الآخر».

«الصورة وامتلاك العالم»

في المقال الذي يحمل العنوان نفسه، يبدأ صالح بتاريخية التعامل والنظر والموقف من الصورة غربياً. لم يكن باعثاً على الارتياح والتفاؤل، على العكس من ذلك.

عربياً، الصورة أكثر قتامة، مآلاتها، كوارث، وتفسيق، والاتهام بالزندقة، وفي المُحصِّلة إخراج من مظلة الدِّين. ليس ذلك هو موضوع معالجة صالح لموضوع الصورة. كانت تلك توطئة فحسب. الاقتراب من حساسيتها والجانب المُوغل في فنيِّتها. ذلك الاختزال التي تُحققه ببراعة. الأرواح التي تهبها لما يبدو ساكناً. أن يكون التاريخ مرئياً يمكن البناء عليه في اللحظة وغداً.

«الصورة الفوتوغرافية عبارة عن لحظة متجمِّدة من حياة أو تاريخ ما هو مرئي. إنها تُثبِّت الواقع، وتختزل الكائنات الحيَّة إلى أشياء ساكنة وغير زائلة».

«كلام أكثر، فهْمٌ أقل»

في مقاله «كلام أكثر، فهْمٌ أقل»، يتناول صالح الكلام، وهو مُزنَّر بأدوات إصغاء له. كلام في صمت. هو كلام كثير لا يُؤتى استيعابه وفهمه إلا ذو كلام في النادر منه. لا يتعاطى معه، ولا ينظر إليه باعتباره وسيلة اتصال. في الوسيلة نفسها نتيجة قطيعة في كثير من الأحيان! ليس كل ما نعتقده وسيلة تواصل، يمكن أن يحقق ذلك. العداوات نفسها تبدأ بتلك الوسيلة؛ وكان الصمت هو الخيار الذي ظل ويظل غائباً أو مُغيَّباً!

تصاب اللغة بالعطب، بذلك الاستهلاك والاستنزاف لها؛ أو كما يرى، بالإفراط.

«إفراطنا في الكلام أدَّى إلى أن تفقد كلمات كثيرة معانيها ودلالاتها. من المُفترَض أن نحتاج إلى كلمة واحدة للتعبير عن عاطفة ما، إحساس ما». «الصمت أحياناً يكون مأهولاً بالصراخ، لكن لا أحد يسمع هذا الصراخ غير الصامت. الصمت حقل تعبيري، الحواس كذلك. والموسيقى... أليست لغة كونية؟ إنها تصل إلى أعمق مستويات النفس البشرية وتتواصل مع مشاعرنا وعواطفنا الأكثر غوراً، وذلك بأكثر الأشكال تجريدية».

«بين المحسوس والكامن»

لا يتوقف، ولا يعير صالح اهتماماً للتعريفات الفجَّة والجاهزة للفن؛ وليست تلك مهمَّته، بقدر ما تكون المهمَّة في ما يصدر عن ذلك الفن من أعمال ومواقف خلَّاقة، وبقدر ما ينتج عنه من تعميق للحس والجمال، والنتيجة الأهم: الحدود القصوى التي يمكن أن يبلغها باستشرافه ورؤياه.

«الفن ليس درساً سياسياً أو تاريخياً. إنه بحث دائم في شئون الذات والوجود، ليس على المستوى العلمي والمنطقي، بل على المستوى الحسِّي والجمالي والخارق. الفن في رحلته اللانهائية، حاملاً طاقة الرؤيا والاستشراف».

«هستيريا التعصُّب»

فقد العالم/ الإنسان أمس واليوم وسيفقد غداً، توازنه الضروري بفعل تلك الآفة: التعصُّب. مدخل لكل كارثة ومحو على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمم، وهو تهديد مباشر على الكوكب نفسه ككوكب.

يذهب صالح في تناوله لتلك الآفة بتعريته وكشفه للحصون الهشَّة التي يتوارى خلفها المتعصِّبون: لعقيدة، سياسة، عرْق، أو ثقافة. ففي الوقت الذي يتوهَّم فيه المُتعصِّب أنه يراكم حصونه، يعمل على استدراج نفسه إلى الهشاشة والوهن، ومن ثم السقوط. بكل معيار، يظل المُتعصِّب مكشوفاً على الشروط التي تقوم عليها العلاقات في هذا العالم، وما دام تحت مظلة هذا العالم لا يمكنه أن يملي شروطه ونظرته وقناعته بالعصبية تلك.

تلك القدرة على التماهي مع الصورة الغليظة وواقعها في الداخل، مع الصورة النقيض التي يبدو فيها وديعاً وأليفاً. وذلك هو مكمن الخطر عليه، فثمة من يترصَّد، وثمة من لديه ضراوة الكشف والتعرية لمثل تلك الحالات.

«الفرد المُتعصِّب (عقائدياً أو سياسياً أو عرقياً أو ثقافياً) والمقتنع كليَّاً بأنه المُنتخَب للذود عن حصن ما يعتقده، وبأنه يخدم قضية عادلة، هو الأكثر خطورة وضراوة، فهو يبدو كائناً عاديَّاً، ويعيش وسط الناس على نحو غير مُلفت، أما مظهره الخارجي فيقنعك أنه وديع أليف. غير أنه يكشف عن وحش ضارٍ، يسكن في داخله، ما إن تتعرَّض قيمه ومعتقداته ومفاهيمه لأي تهديد».

يكتب أمين صالح رؤيته النقدية مملوءة بالنظر. لا يتورَّط في المناهج التي ربما قالت ذلك الكلام وقد أحيط بحواجز كريهة. ذلك التقعير. ذلك الذهاب في الغموض. ذلك الإيغال في متاهات لتقرير قيمة، هو بمثابة منفِّرات. بمثابة حواجز لا تريد لأحد أن يلج؛ أو يكون شريكاً في النظر. لا تريد الالتفات إلى القيمة التي يُراد تمريرها، وليس بالضرورة أن تقول الحواجز ذلك. يكفي أنها بالتناول... الأسلوب... اللغة تقول ذلك وبأكثر من معنى، وفي الإدانة بأكثر من دليل.

ضوء على السيرة

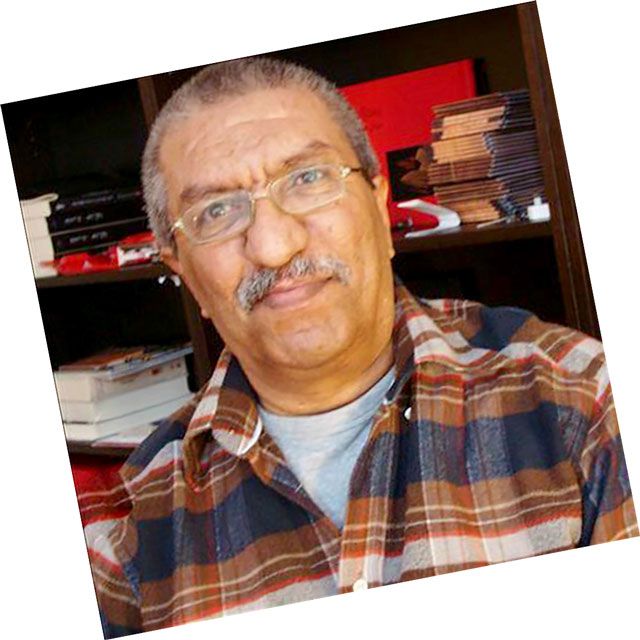

يذكر، أن أمين صالح من مواليد العام 1950. خريج الثانوية العامة في العام 1967. يكتب القصة القصيرة، الرواية، الشعر، السيناريو السينمائي والتلفزيوني، المسرحية. مترجم، ومهتم بالسينما خصوصاً.

من إصداراته: «هنا الوردة، هنا نرقص» (1973)، «الفراشات» (1977)، «أغنية ألف صاد الأولى» (1982)، «الصيد الملكي» (1982)، «الطرائد» (1983)، «ندماء المرفأ... ندماء الريح» (1987)، «الجواشن»، نص طويل مشترك مع الشاعر قاسم حداد (1989)، «ترنيمة للحجرة الكونية» (1994)، «مدائح» (1997)، «هندسة أقل... خرائط أقل» - مقالات (2000)، «موت طفيف» (2001)، «رهائن الغيب» (2004)، «والمنازل التي أبحرت أيضاً» (2006)، «مجنون ليلى ومسرحيات أخرى» (2006)، «السوريالية في عيون المرايا» - ترجمة وإعداد (2008)، «شمالاً، إلى بيت يحنّ إلى الجنوب» (2013).

وفي السينما له عدد من الإصدارات: «السينما التدميرية» ـ ترجمة (1995)، «الوجه والظل في التمثيل السينمائي» - ترجمة وإعداد (2003)، «النحت في الزمن... أندريه تاركوفسكي» - ترجمة وإعداد (2006)، «حوار مع فيريكو فيلليني» - ترجمة (2007)، «الكتابة بالضوء... في السينما» (2008)، «عالم ثيو أنجيلوبولوس السينمائي... براءة التحديقة الأولى» (2009)، «عباس كيارستمي: سينما مطرزة بالبراءة» - ترجمة وإعداد (2011)، «سينما فرنر هيرزوغ: ذهاب إلى التخوم الأبعد» - ترجمة وإعداد (2013).

يضاف إلى ذلك عدد من سيناريوهات الأفلام السينمائية والتلفزيونية، وعدد من المسرحيات.

العدد 4658 - الإثنين 08 يونيو 2015م الموافق 21 شعبان 1436هـ