أكثر من عقْدين مرَّا على صدور كتاب «البيانات»، الذي جمع كلاً من: الشاعر والمفكّر السوري أدونيس، والشاعر والأكاديمي المغربي محمد بنِّيس، والروائي والقاص البحريني أمين صالح، معيّة الشاعر البحريني قاسم حداد، وكان ضمن مشروع «كتاب كلمات»، الذي بدأته أسرة الأدباء والكتّاب في تلك الفترة، وتوقفت التجربة بعد زمن ليس طويلاً، كما هو الحال مع كثير من المشاريع الجادّة في التوجُّه، التي تجد لها من أسباب انقطاعها وانتهائها ما لا يُحصى في واقعنا.

الكتاب كان عبارة عن نصوص، هدفت إلى فتح «مجرى في فضاء التساؤل، وهو ما يذهب أبعد من السؤال. لا يقين ولا هدوء ولا طمأنينة في الأول. في الثاني يتكفّل بذلك الجواب؛ أو ما يُظنُّ أنه الجواب، والمشكلة إذا تم التوهّم بأنه الجواب النهائي!

في المشروع نفسه محاولات لإلغاء الحدود والأشكال في الكتابة. ذلك يعني تعميق الصيَغ، والنجاة بها من الصيَغ المحافظة والمُعدَّة سَلَفاً، والتي يرى كثيرون أن الخروج عليها، بمثابة الخروج على الطريقة الواجب أن يلازمها الإنسان ولا يحيدُ عنها!

الزمن المفتوح

النصوص/ البيانات في الكتاب تتحرّى وتذهب باتجاه الالتصاق والدخول في حلف مع الزمن المفتوح، ذلك الذي تريده زماناً للكتابة. وباختصار وبحسب مقدمة الكتاب التي وضعها الأكاديمي التونسي محمد لطفي اليوسفي «إنه كتاب مواجهة إذن. مواجهة للمكْر، مكْر التاريخ، تاريخ مقامنا تحت الشمس». وثمَّة مكْر آخر سنثيره في ختام هذه الكتابة. المكر الذي لم يُمارس؛ وإن حدث التفاف لا تخطئه عين وإن مورس بـ «تقية»!

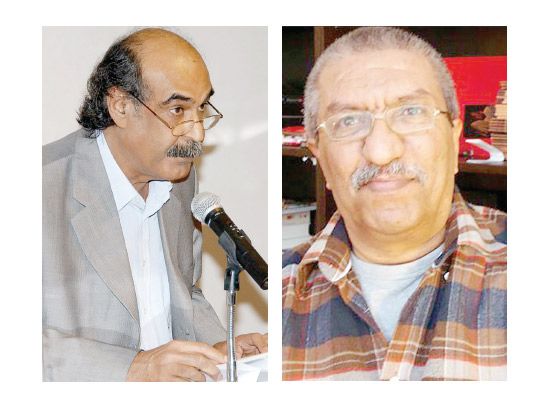

باستثناء بيان الحداثة/ القديم - الحديث لأدونيس، الذي يرجع إلى تاريخ سابق على «البيانات»، ومساهمة محمد بنّيس، نقف على رؤية مبكّرة وعميقة للمساهمة المشتركة لصالح وحدّاد. مبكّرة بمعنى تجاوزها أولاً لأساليب الكتابة، وسبق في مشروع كل منهما أن عمل على إلغاء الحدود والأشكال في الكتابة، وثانياً في استفرادهما بالزمن عبر تقديم مشروعات سابقة ومتجاوزة للتجارب هنا (البحرين)، وكذلك المحيط؛ وإن كان الكلام في عمومه لا يخص كاتباً دون آخر ممن وضعوا «البيانات». ولعل استشهاداً هنا بجانب مما جاء في «بيان الحداثة» لأدونيس يؤكد ما ذهبنا إليه؛ أو على الأقل فيما نظن أن كتابة صالح وحداد لا تخرج عن التشخيص الذي ذهب إليه بالقول: «لقد أدخل هؤلاء ما أخذوه واقتبسوه في نسق مغاير، وصهَرَه كل منهم في نظام من العلاقات متميّز وخاص به...». فقط، نؤكد، ما قاله أدونيس هنا لا تخصيص فيه ضمن أطراف الإصدار، ولكنه تناولٌ لتجارب عامة وماثلة لديه، أزعم أن من بينها تجربتا صالح وحدَّاد.

«موت الكورس»

إذا ما رجعنا إلى بعض ما جاء في «موت الكورس» لصالح وحدّاد باعتباره أيضاً صادراً عن رؤية ونظر للمُنجز والقائم أو المشهود من النصوص التي وقفا عليها، فسنجد انسجاماً تاماً للرؤية والنظر الصادرين عن اليوسفي فيما بعد، فيما يتعلق بالنقد خصوصاً. نقرأ في «موت الكورس «يعلو صوت الجوْقة في مدح النص الأول. علينا أن نكسر هذا الصوت، ونعلن أن كل كتابة خاضعة لشهوة النار. للكاتب حقه في صياغة الحاضر، مثلما كان الأسلاف حقهم في صياغة الماضي». وبالمناسبة لم يكن ماضياً ذلك الذي صاغه الأسلاف. عمدوا إلى صياغته باعتباره حاضراً سيأخذ بيدهم إلى المستقبل. هكذا يظنون، وبعض ذلك الظن ينسحب على بعض التجارب المحسوبة على الحداثة. ذلك ما تتم ممارسته على النص العربي؛ وبشكل أدق، ما يتم التعاطي معه والنظر إليه. باعتباره حاضراً، ومن النص الذي تتم صياغته بالخروج على أشكاله ومضامينه الجامدة يكمن المستقبل. مستقبل النص/ الإنسان؛ على الأقل مستقبل النظر إليه!

في رؤية اليوسفي نقف على «لا اطمئنان إذن. لا إجابة هناك. إن الحداثة نمط في الكتابة يختار عنَتَ الحيرة وعنف السؤال على دفء الإجابة ولذَّة الاطمئنان...».

يراها اليوسفي «المتاهة» و «الغواية»... «أليست هذه هي الكتابة... أليست هذه هي المتاهة: لعبة غوايةٍ لا تنتهي».

بين زمنين 1993 - 2011

لكن بين الزمنين في العام 1993، و2014، وبعد أكثر من عشرين عاماً على «البيانات»، ما الذي تم التغافل عنه؟ بصيغة أكثر سلامة في تجنّبها الشك: ما الذي لم يتم الالتفات إليه بعد الالتفات إلى تحطيم زمن الكتابة، وتحطيم أشكالها، والذهاب في صيغ ومضامين تتجاوز زمنها؟ هل تم الالتفات إلى زمن الإنسان نفسه، ذلك الذي من المفترض أن الكتابة تلك تتوجّه إليه في صورة أو أخرى؟ هل تم التصالح مع الأزمنة التي نشهد بالاكتفاء اشتغالاً على النص، وترك زمن الناس عرضة لما نشهده من ممارسات الاستبداد منذ العام 2011، يوم أنْ تجلَّى الربيع العربي؟

لذلك عودة؛ لكن لابد من التعريج على «بيان الحداثة» لأدونيس بين العام 1979 - 1992، وإن بدأه بأوهام الحداثة التي يتم تداولها في الأوساط الشعرية العربية ضمن المستوى «الصحافي - الإعلامي».

بالكلام على أوهام الحداثة التي قسّمها أدونيس إلى خمسة؛ يورد في الوهم الخامس ما يعتبر تقاطعاً مع ما يُظَنُّ أنه تجاوز للزمن؛ سواء في تجاوز النص شكلاً أو مضموناً، بالقول: «يزعم بعضهم، انسياقاً وراء وهم استحداث المضمون، أن كل نص شعري (وإن كان هنا مُحدَّداً بحديثه عن الشعر لكن في سياق رؤيته لا يستبعد الأشكال التعبيرية الأخرى) يتناول إنجازات العصر وقضاياه هو، بالضرورة نص حديث، وهذا زعْم متهافت...».

لنقتربْ أكثر من تلك الرؤية في تناوله للحداثة كفضاء عام، بتساؤله: ما حقيقة الحداثة؟ سنكون إزاء موضوعة الزمنين التي أثرْنَاها في مطلع هذه الكتابة، والتي سنختم بها. يكتب أدونيس في البيان المشار إليه «الحداثة في المجتمع العربي إشكالية معّقدة؛ لا من حيث علاقاته بالغرب وحسب؛ بل من حيث تاريخه الخاص أيضاً...». الشاعر، الكاتب، القاص، الروائي، التشكيلي، السينمائي، الفوتوغرافي، كل أولئك يوجدون في مجتمع بالضرورة. لذلك المجتمع عموماً نظرته من عدمها للحداثة؛ تناولاً وأخذاً وردَّاً لها، وبالتالي نظره إلى الآخر منبع وأصل تلك الحداثة، وزمنها. وللذين يتعاطون الكتابة زمنهم الخاص بالضرورة، ولا يمكن فصله عن الزمن العام في مجتمعاتهم، بكل التحولات والنقلات وحتى الجمود الذي يكتنفه. فهل تعاطيهم مع زمنهم الخاص يظل حصْراً على النص بمنأى عن زمن مجتمعاتهم بكل ما فيه من تحولات ونقلات وجمود ومصادرة كذلك؟

عودة أخرى إلى اليوسفي في حديثه عن ضرورة «دفع الذات على درب مساءلة القيم التي ترسّخت في وعيها ولا وعيها» بإشارته إلى أن ذلك «يأتي وقوفاً في وجه المغالطات التي تلقّفت حركة الحداثة العربية...».

ما يموج في الزمن جزء من تلك الحركة. الأزمنة المصادرة لأبسط متطلبات حقوق الإنسان هو في الصميم من ذلك، وخصوصاً ونحن نتناول الحداثة هنا. الاستبداد ليس وجهاً تُعرف به الحداثة المتوخَّاة. الصمت عنه يكشف عن مأزق. مأزق من نوع ما؛ سمِّه ما شئت.

من أوجه المغالطات تلك، ترك زمن الإنسان العربي رهناً للاستبداد الذي لم يطلْه نص التساؤل الذي لا يقبل المواربة والترميز. تلك حقيقة يتم الهروب منها اليوم، تحت عناوين شتى: ليست وظيفة الشاعر الناقد، إنقاذ العالم. لا أحد يقول بتلك الوظيفة في مباشرتها؛ لكن من قال إن التساؤل في مباشرته، مع الإقرار بخطورته وتجاوزه للأسئلة، أمام ممارسة الذين يعبثون بالزمن العربي اليوم، وإنسان ذلك الزمن، بعد الاطمئنان على تجاوز زمن النص أمس واليوم! ينفصل عن «فتح مجرى في فضاء التساؤل» ذاك؟

هل الاشتغال هنا على زمنين؟ والتساؤل لا يتحدّد في مشروع «البيانات»، موضوع المراجعة. هو يشمل في عمومه التساؤل في صيغة أخرى: هل زمن النص يختلف عن زمن الذين يتوجه إليهم النص؟ هل الاكتفاء بفتح في النص، في زمن يُجزي عن الزمن الآخر: الفضاء العام الذي يتحرك فيه ذلك الزمن؟

لكن بعد كل ما قيل: هل تجرأت التجارب تلك، وغيرها على ممارسة المكر الذي تمت الإشارة إليه، في تعاطيها مع زمنها الراهن. لا أقول هنا زمن النص الذي يُراد تشظيته. أعني زمن الناس الذين يتوجه إليهم ذلك النص.

هل تمّت تجزئة المواجهة مع المكْر؟ هل هي مواجهة مع مكْريْن فقط: مكر الخروج على الأشكال بنسفها والذهاب إلى صيغ مستفزة خارج الشكل والتصنيف، ومكر التاريخ. تاريخ الكتابة تلك؟ ماذا عن الواقع اليوم؟هل ثمة تواطؤ وتصالح مع الأزمنة التي استجدّت. أزمنة تنشغل بحداثة النص وتتغاضى عن الخراب في الفضاء العام! كيف يتم حل هذا الإشكال. هل هو إشكال فقط وبتلك السهولة؟

لا بأس أن نختم هنا تذكيراً، وإن جاء الاستشهاد هنا تحت عنوان «توضيح» بالنسبة إلى نص «موت الكورس».

«لسنا جنوداً، ينبغي توضيح ذلك. نعرف أن كل كتابة موقف؛ لكننا لا نزعم أننا قادرون أو مؤهّلون لأن نغيّر الكون. (الكون يبدأ من النقطة التي أنت فيها، ذلك أبسط الفهم وأعمقه في الوقت نفسه!) مهّمتنا أن نشير إلى الخلل. أن نفضح. أن ندلي بشهادتنا ونمضي صامتين... ربما أكثر حزناً من قبل»!

هل يتعافى الزمن بمثل ذلك الترميز؟ هل هو ترميز فحسب، أم أن الممارسة كانت ضالعة في المباشرة! ربما.

العدد 4459 - الجمعة 21 نوفمبر 2014م الموافق 28 محرم 1436هـ