في شهر مارس/آذار 2013 أوقفت السلطات السورية المخرج السينمائي محمد ملص أثناء توجهه الى الحدود اللبنانية. كان ملص يريد السفر إلى سويسرا حيث يشارك أحد افلامه في مهرجان سينمائي.

بعدها بساعات أفرج عن ملص، لكنه لم يتمكن من حضور المهرجان في جنيف. يقال أن ملص اوقف لتشابه في الاسم. ابنا اخيه «الاخوين ملص» اعلنا موقفهما ضد النظام السوري ولهما نشاطات معادية للنظام السوري. لملص موقفه الداعم للاحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد، لكنه أعلن موقفه المعادي لابني أخيه مراراً.

إدارة مهرجان الفيلم السويسري احتجت حينها على توقيف ملص وكذلك فعل المنتدى الدولي حول حقوق الإنسان في جنيف. وزارة الخارجية الفرنسية من جانبها دعت النظام السوري للإفراج فورا عن المخرج السينمائي. وقال المتحدث باسم الخارجية رومان نادال "إن فرنسا تدين توقيف النظام السوري للمخرج محمد ملص الذي يحظى بشهرة عالمية".

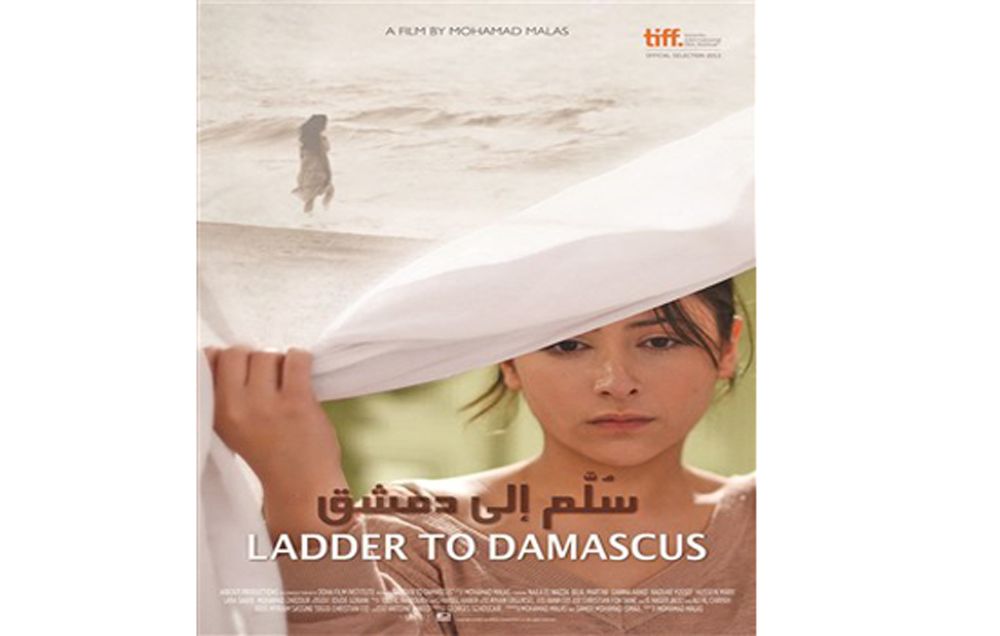

كان ملص متوجها لحضور عرض فيلمه "سلم إلى دمشق" الذي أنتج عام 2013، في مهرجان للأفلام في سويسرا. فيلمه الدرامي هذا تم إنتاجه وتصويره في سوريا عام 2013 وهو من اخراجه وكتابته.

في الفيلم، يريد أن يؤكد ملص أن "سورية تغيرت، مع كل الدخلاء فيها، وأن الأفضل أو الأسوأ من المبكر الحديث عنه، لكن الأهم أن حاجز الصمت والخوف كُسر".

الفيلم الذي أنتجه اللبناني جورج سقير، بالاشتراك مع الدوحة للإنتاج الفني ودنيا السورية للإنتاج الفني، يدورحول شخصيات متعددة الطوائف والثقافات، بين مدني وابن ضيعة وكردي وجولاني وفلسطيني، يجمعهم قدر ومصير واحد، في ظل رصاص ينهمر من الأرض والجو لا يفرق بينهم وبين موقفهم من ثورة بدأت كالطوفان.

الناقد السينمائي السعودي خالد ربيع نشر مقالا في صحيفة عكاظ الأسبوعية تحت عنوان («سلم الى دمشق».. وثيقة سينمائية عالية المستوى) كتب فيه:

يندمج المشاهد لفيلم «سلم الى دمشق» للمخرج السوري محمد ملص ـ الذي عرضه في الدورة العاشرة من مهرجان دبي السينمائي ـ منذ اللحظات الأولى مع الحالة البصرية التي يضعه فيها، ضمن اشتغال سينمائي متعالق مع عدة فنون طليعية، يتقدمها فن المسرح وفن الأداء وفن التشكيل التجهيزي وربما غيرها، وتتفاعل هذه الفنون مع الأدب القصصي وفن الحكواتي، بمفهوم عصري، يتخذ من ارتجال الممثلين مداخل توصيفية للعمق الوجداني للأحداث.

الفيلم بتضميناته هذه يشبه "تيار وعي" بصري متدفق، يندرج تحت نوعين متداخلين من أنواع الفن السينمائي، هما: الروائي والتسجيلي، بالكيفية التي تقاربهما من أسلوبية سينما المؤلف/المخرج، لتُمكنه من صياغة هواجسه الفكرية وإرهاصاته الوجدانية و رؤاه الشخصية، كشهادة على الوضع المتفجر في سورية. فالفيلم يطالع مشاهده بتنقلات درامية، بلغة سينمائية متوازنة الايقاع، تتخذ من السرد الهادئ قالباً تصب فيه حبكتها المعتمدة على أساليب سردية متنوعة، أبرزها إيهام المشاهد بأنه يتابع تصوير فيلم داخل الفيلم، وهي حيلة إخراجية، ربما اتبعها المخرج بالاتفاق مع كاتب السيناريو (سامر محمد إسماعيل) لكسر حتمية تصوير جميع مشاهد الفيلم داخل بيت مظلم، حيث تجلت حرفية استخدام الضوء والظل.

هذه التقنيات الدرامية تأخذ المتفرج الى حكاية طالبة سورية قادمة من طرطوس لكي تدرس التمثيل في معهد الفنون بدمشق تدعى «غالية» (نجلة الوزة). حيث أدت مشهداً كاختبار في التمثيل للقبول بالمعهدـ تقمّصت فيه شخصية فتاة تدعى «زينة» غرقت في البحر وكان والدها أعتقل وسجن بسبب آرائه. وفي نفس الوقت تروي غالية قصة شقيقها الذي اعتقل وسجن أيضاً لنفس السبب، وهكذا تتحدّ شخصية غالية وزينة. الأمر الذي أثار اهتمام طالب يدرس الإخراج في نفس المعهد، وهو عاشق للسينما واسمه «فؤاد سينما» (بلال مارتيني) فقرر أن يبدأ في تصوير فيلم عن حياة زينة.

من هنا تبدأ قصة حب بين فؤاد وغالية. يصطحبها لتسكن في بيت دمشقي قديم مع مجموعة قوامها اثنا عشر شاباً وشابة، من الطلاب والعاملين والمهنيين والناشطين، يمثلون فئات مختلفة من المجتمع السوري بتنوعاته الجغرافية بما فيها من تنوعات طائفية. ومن خلال شخصياتهم يقف المتفرج على أحوال الشعب السوري الذي ينادي بالتغيير في خضم الأحداث المشتعلة في الشوارع السورية. ويبدأ فؤاد في تصوير فيلمه مع والد غالية الشاعر (عيسى جباعي) الذي يؤدي دور ضابط متقاعد، حيث يقول في تصويره للفيلم: «لما بتطلّع عالشام وبشوف الناس اللي راكضين على شغلهم موطيين روسهم وساكتين والناس اللي راجعين على بيوتهم وحاملين خضرة ولحمة ولما بشوف الناس اللي قاعدين قدام التلفزيون وعم يتفرجوا بحس وبفهم ليش سعد الله ونوّس كتب مسرحيته الفيل يا ملك الزمان».

ثم يسترسل جباعي: «بتساءل بيني وبين حالي ليش؟. شو الهدف إنك تحبس عشرات الآلاف من الناس 17 سنة وعشر سنين و5 سنين شباب بأول أعمارهن بيفوتوا على السجون بدون ذنب بدون محاكمة بدون سبب؟. واحد قلك لأ بس أنا ما بتفق معك بالرأي عندي رأي آخر. بتحبسه عشرة سنين؟. ليش؟.. ليش؟ ليش؟».

قبل ذلك يعرفنا فؤاد على نفسه فيقول «أعيش في بلد لا يعطيني شيء، ويطالبني بكل شيء، يطلب مني أن أخاف وأسكت، لذلك أجلس وأشاهد الأفلام. علمتني الأفلام أن أحب السينما وألجأ إليها، حتى أستطيع العيش، علمتني كيف أتلاعب بالصور مع الأفكار التي تجول بخاطري، عندما بدأت الأحداث الحالية في سوريا، أرسل لي أبي كاميرا ورسالة قال فيها: اخرج إلى الشارع وصوّر، ولكنه لم يعلم أن من يخرج هذه الأيام إلى الشارع وبيده كاميرا.. يقتل».

في المشهد الثاني من الفيلم نرى فؤاد وهو يحاول دخول مقبرة ليضع بوستر فيلم "الحياة اليومية في قرية سورية" للمخرج السوري عمر أميرلاي على قبره، ويقول مخاطباً أميرلاي: (انكسر الخوف، الطوفان يا عمر)، في إشارة إلى فيلم أميرلاي«الطوفان في زمن البعث».

من هذه الأبواب الثلاث ندخل الى عالم الفيلم ليسرد بروية وتأني لا تداخلهما رتابة منفرة، وإنما قد تؤدي بالمشاهد الى حالات من ترقب محفّز، يشوبه ملل يتبدد مع سطوة التخييل والإيهام ويتجدد بطول اللقطات والبيانات الخطابية والبوحية، لكنه يُدخِل المتلقي الى معايشات متلاحقة، تجعل من الترقب تثويراً استفزازياً باعث على الإغراق في تأمل مشاهد الفيلم، كما كان يفعل أنغمار بيرغمان مثلاً، أو تاركوفسكي في بعض مشاهد أفلامه، فرغم بطء الإيقاع وهدوء حركة دوران الكاميرا وثقل حركة أجساد الممثلين وخفوت حرارة أصواتهم أثناء حواراتهم، إلا أن المشاهد يجد نفسه مشدوداً لتجميع خيوط ما يريد قوله المخرج، لا سيما وهو يعرف سلفاً أنه يشاهد فلماً لمخرج مخضرم يحمّل كل دقيقة في أفلامه بما يجوّدها بالدلالات والإيحاءات والإشارات والرموز والطرح العميق، تلك التي اجتمعت في هذا الفيلم لتضع المشاهد في بؤرة معاناة الإنسان السوري ولتشعره بحرارة وجعه ومأزقه الحياتي.

يتناول الفيلم حكايات قاطني البيت: «زياد كلثوم»، يؤدي دور مساعد مخرج، و«عزت أبو جلال» و«حسين الشاذلي»و«رولا» (رولا فلحوط) و «لارا» (لارا سعادة) مصممة إعلانات الطرق، وحكاية «زرزور» الكاتب والباحث الذي يعد دراسة عن محي الدين ابن عربي (محمد زرزور) المتيم بحب لارا، وحكاية الناشط السياسي «حسين» (حسين مرعي) الذي يُعتقل ويفرج عنه، بالإضافة الى حكاية «زينة/غالية» (جيانا عنيد) طالبة التمثيل التي اعتُقل والدها (غسان الجباعي) قبل الأحداث. وهناك أيضاً الملاكم الفلسطيني و«نوارة»، والشاب المجند في الجيش، وغيرهم، بالإضافة الى صاحبة المنزل «أم سامي»... شبان وشابات يمثلون فئات الشعب السوري، يحلمون بالحب وحياة الحرية ويخافون الموت والاعتقال.

في غرفته بالسكن يعرض فؤاد أفلاماً ويدعو زملائه لمشاهدتها، وخصوصاً غالية التي تشاركه التعليق على فيلم «المرج الباكي» للمخرج اليوناني الراحل ثيو أنجلوبولوس، وبينما يقوم بتوليف الفيلم بكاميرته الخاصة يعرج على حكاية موت المخرج (باسل شحادة)، ويعرض لقطات من اعتقال والد زينة من فيلمه «فوق الرمل تحت الشمس». ويتطرق الى مشهد للمخرج شحادة وهو يعلم أقرانه التصوير والمونتاج.

قبل أن يختتم الفيلم نشاهد غالية وهي تكتب على ورقة «ليس لي إلا أن أخرج، مع الذين خرجوا إلى الشارع، يبحثون عن أنفسهم المفقودة، عن كرامتهم المنتهكة، عن حريتهم المسلوبة.. غالية».

بمثل هذه التوشيحات والمراوحات السينمائية يدور شريط فيلم «سلم الى دمشق» ليتحقق بمثابة وثيقة فنية سينمائية عالية في مستواها الخطابي والفني والتقني، ويستمر الفيلم على وقع موسيقى عذبة )لتوفيق فروخ وشربل الهبر) الى أن يصل الفيلم الى مشهده الأخير، الأكثر تعبيراً عن التوق للخلاص، حين يأخذ حسين السلم ويهرع إلى سطح البيت ويتبعه الآخرون ليقوموا بالإمساك بالسلم وقد صعد عليه، فيصرخ بأعلى صوته «حرية». وعندها يغطي صوت المدفع الشاشة بسواد دامس معلناً نهاية الفيلم.