يتميَّز مشروع المؤلِّف الموسوعي العالمي والمُترجم والكاتب والروائي الأرجنتيني - الكندي ألبرتو مانغويل، بقدرته العجيبة على التقاط الموضوعات التي نظنّها سهلة ومُتاحة، ليذهب بها عميقاً من خلال قراءاته لطقوس الكتاب والقراءة منذ فجر التاريخ حتى وقتنا الراهن. موضوعات ربما لا يخطر على كثير من الباحثين تناولها؛ ليس لصعوبتها فحسب؛ بل لحاجتها إلى نفَس موسوعي، والتقاط عميق وواعٍ، وربط ذكي بالزمن الراهن. ما الذي تمثله القراءة للإنسان؟ ليس ذلك فحسب. إنه يضعنا أمام آراء تبدو حمقاء اليوم، وهو يتناول فترات من المراحل المبكِّرة ضمَّنها تجربته الأولى الكتابة، وهي البعد الآخر الذي سيتناوله في إصدار آخر يخصصه إلى هذا الفعل «الكتابة باعتبارها فعلاً وموقفاً في الوقت نفسه» يقول: «تعلّمت الكتابة في وقت لاحق عندما بلغت السابعة من عمري. إن المجتمع يستطيع أن يقوم دون كتابة - في الواقع هناك مثل هذه المجتمعات - إلّا أنه لا يستطيع أن يقوم دون قراءة. وكما يرى العلامة الأنثولوجي (علم الأعراق البشرية) فيليبه دسكولا، فإن المجتمعات التي لا تعرف الكتابة لها مفهوم خطيّ للزمن، في حين أن معنى الزمن في المجتمعات التي تعرف الكتابة هو مفهوم تراكميّ».

هل نتذكَّر: «المكتبة في الليل»، «الفضول»، «مدينة الكلمات»، «كل البشر كاذبون»، «عاشق مولع بالتفاصيل»، «مع بورخيس»، وغيرها من الأعمال التي توزَّعت بين الرواية والسيرة الذاتية والرحلات، علاوة على الأبحاث المعمَّقة والجديدة في تناولها. أعمال تحفر عميقاً في الذاكرة ولكنها تتوجّه إلى المستقبل بدراية ومعرفة في آن.

هوميروس... دان براون

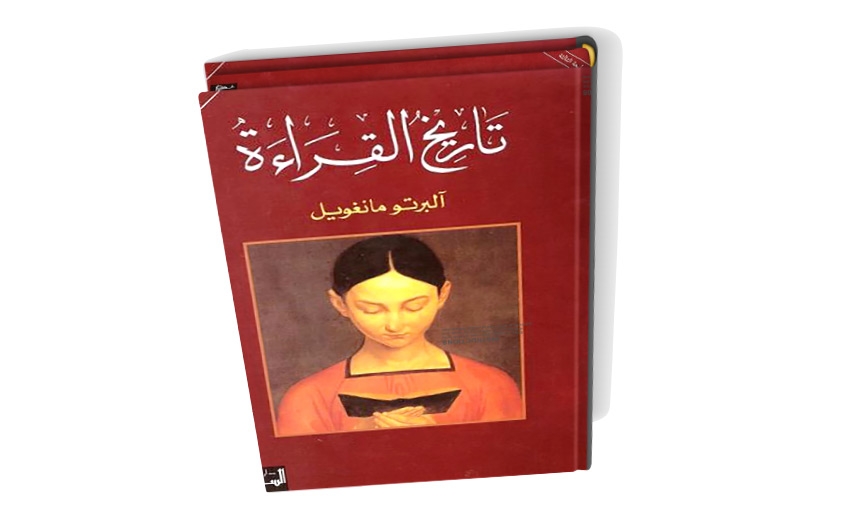

في كتابه «تاريخ القراءة»، الذي تولّت نشره دار الساقي، وتصدَّى لترجمته سامي شمعون، وصدرت طبعته الأولى في العام 2001م، نحن إزاء سفْر مُمتع، يتنقل بنا مانغويل من اليونان والآشوريين والفراعنة، العصور الوسطى، عصر النهضة، من دون أن ينسى بين هذا وذاك بُقعاً من ديار العرب والمسلمين في تقصٍّ للأثر المُذهل الذي تركه أعلام المسلمين في نهضة الكتاب، مع استعراض في هوامش - تبدو مُربكة لوفرتها - لموضوع البصريات لدى العالِم المُسلِم الحسن بن الهيثم.

عن تجربته التي طاف من خلالها في مكتبات وأسفار، منذ طفولته التي توافرت فيها أسباب رفاهية معقولة، وانتقالات في أكثر من مكان، بحكم عمل والده في السلْك الدبلوماسي، يكتب مانغويل، اتكَّاء على ذاكرة رهيفة وصلبة في الوقت نفسه، ويتذكَّر القراءة بوصفها فعلاً بالقول: «إن تعلُّم القراءة كان المُستهلَّ الذي بدأت فيه حياتي».

يكاد الكتاب يمتلئ بتأمّلات هي بمثابة استراحة في ثنايا الفصول التي تزدحم بالإشارات والاستشهادات، إلا أن أكثر ما يثير الانتباه هي الهوامش التي يتركها على عدد من الحكايات والقصص والمواقف، رابطاً إياها بما يشبه أو يلتقي من الكتب التي تضيئها، أو طقوس القراءة التي ترد من خلال المصادر التاريخية والأدبية والفلسفية على تنوعها وتعدُّدها، وأحياناً تضادّها.

كتب ذات تأمل عن الكُتب التي تبيع ملايين النسخ، مُستدركاً بالقول، إنه ليس بالضرورة أن يكون بعضها بأهمية انتشارها. لا يخضع في رؤيته هنا إلى منطق الاستهلاك الذي يُحدّد أهمية كاتب، وهامشية كاتب آخر. «إننا بحاجة إلى نشر الكُتب حتى تلك التي لا تُباع، لأنك إذا تعاملت بمنطق الاستهلاك مع الأدب، فلن يكون لدينا (هوميروس) مثلاً، وهو الذي يبيع ألف نسخة في العام بينما يبيع دان براون 10 ملايين نسخة، فليس على هذا الأساس تُقوَّم الكُتب»!

القرآن كلام الله... صِفته

في تتبُّعه للقراءات عبر العصور وعبر الاتجاهات الفكرية والفلسفية والفنية، مُروراً بالأديان، ينظر مانغويل إلى الدِّين الإسلامي نظرة فاحصة ومُلفتة في الوقت نفسه، ترتبط باستقبال المُسلم للقرآن الكريم، لا باعتباره نصّاً هو موضوع القراءة فحسب، بل من خلال ما يتميَّز به «عن بقية الأديان الأخرى في هذه الناحية بالذات: فهو لا يرى في القرآن كتاباً منزلاً من الله وحسب، بل صفة من صفات الله، تماماً مثل حضوره في كل زمان ومكان، ومثل رحمته».

وفي الإطار نفسه، من حيث تناوله للديانات، وحتى بعض الديانات القديمة، التي تم النظر إليها على أنها بدائية، يكتب: «في معظم المجتمعات التي تعرف الكتابة؛ في الإسلام وفي اليهودية وفي المسيحية، ولكن أيضاً لدى شعب المايا القديم، وفي الثقافات البوذية، فإن القراءة تشكِّل بداية عملية الاندماج في المجتمع». الاندماج الذي لا يتحقق من دون وسيلة اتصال تتجاوز تسيير الشأن اليومي، إلى تنظيم العقل وترتيب الذاكرة أيضاً.

لا يترك مانغويل تاريخ القراءة الجهْرية، تلك التي بدأت منذ زمن سحيق. القراءة بصوت عالٍ تشعرك أكثر بارتباطك وتداخلك مع النص. قرّ مثل ذلك السلوك منذ الرقُم الطينية واللفائف. لم تنتظم القراءة الصامتة إلا بانتظام المكتبات في هيئتها التي نعرف اليوم، ربما قبل 200 عام أو تزيد قليلاً.

يكتب في فصل «تعلّم القراءة»... «القراءة بصوت مُرتفع، القراءة بصمت، القدرة على تخزين كنوز خاصة من المفردات في الذاكرة - كل هذه الأمور ليست إلا مقدَّرات مُدهشة حصلنا عليها إلى حدٍّ بعيد بطريقة لا يُمكن تفسيرها. ولكن قبل التوصُّل إلى هذه المقدَّرات، يجب على القارئ أن يتعرَّف على العلامات العادية التي يتواصل بموجبها المجتمع - بكلمات أخرى يجب عليه تعلّم القراءة».

المستمع... سيد النص

يسرد مانغويل في فصول من الكتاب تجربة قراءته للكاتب والشاعر والناقد الأرجنتيني خورخي لويس بورخيس (24 أغسطس/ آب 1899 - 14 يونيو/ حزيران 1986)، مذ كان يعمل بنظام جزئي في إحدى مكتبات بوينس آيرس؛ حيث يفرد مساحة وصفية للشقة وحتى المزاج الذي كان عليه بورخيس. إلماعاته النقدية، وبديهته. تجربة لا تنفصل بأي حال من الأحوال عن تتبُّع مانغويل للقراءة، والمتفرّدين في القراءة، وحتى أولئك الذين يستعينون بمن يقرأ لهم بحكم إعاقة ما لحقت بهم، وبورخيس هنا نموذجاً فريداً في التقاطات مانغويل وعمقها. يكتب: «قبل أن ألتقي بورخيس، كنت أقرأ بصمت، أو أن شخصاً آخر كان يقرأ عليّ في كتاب من اختياري. ولذا فإن القراءة على الرجل المكفوف المُسنِّ كانت تجربة غريبة بالنسبة إليّ لأنّه كان، كمستمع، سيّدَ النص وإن كان يُخيَّل إليّ بأنني كنت أتحكّم بسرعة القراءة وإيقاعها».

وبالعودة إلى القراءة باعتبارها فعلاً تراكمياً يعيد صوغ مسارات الوعي وأثره، والقابليات التي تنشأ عنه وكذلك النقيض منها، يضيء مانغويل ما يُظنّ أنه تقاطعات في حقل القراءة، وهذه المرة بنَفَس تقريبي، كل بحسب هيئة تصدّره للنقد، وبحسب تراتبيات لا تنفصل بحال من الأحوال عن صورة هندسية يخلّفها الفعل التراكمي للقراءة. يكتب: «سرعان ما أدركت أن القراءة كانت فعلاً تراكمياً يحدث بصورة هندسية؛ كل قراءة كانت تتراكم على القراءات السابقة. في البداية أصدرت أحكاماً متسرِّعة على القصص التي كان بورخيس ينتقيها؛ فنثر كيبلينغ بدا لي مُرتكزاً على عكازتين، ونثر ستيفنسون طفولياً، ونثر جيمس جويس غير مفهوم. غير أن هذه الأحكام المسبقة المتسرعة استبدلتها بالتجارب، وبدأت القصص التي كنت أكتشفها تبعث في نفسي الفضول للتعرّف على قصص أخرى كانت بدروها متشبّعة بذكريات تعود إلى نوعية رد فعل بورخيس، ورد فعلي أنا الآخر عليها».

التناقضات... القراءة... الحياة

يتناول مانغويل أيضاً شكل الكتاب في أمم وحضارات، وأثر الشكل على احتضانك للكتاب. تلك العلاقة الدافئة التي تحصل لدى كثيرين إنما وفّرها شكل الكتاب، وهو أمر تمّت مراعاته منذ أن عُرف الكتاب، وبعد أن انتقلت الكتب من جدران الكهوف والحيطان إلى شكلها الذي وفر لها تداولاً وانتقالاً سهلاً بين الناس.

يكتب: «كان حجم الكتب مُحدَّداً بغضّ النظر عن رغبات القارئ. فالصلصال كان ملائماً لصنع الألواح، والبردي (المصنوع من الجذور المجففة لنبتة حمراء اللون المقطّعة على شكل شرائح) كان يستخدم لصنع الدروج، وكلاهما كان نسبياً قابلاً للنقل. لكنهما لم يكونا يصلحان لصنع الكتاب الذي قُدّر له أن يحلّ محلّهما: المخطوطات، رزم الصفحات المثبّتة مع بعضها البعض: ألواح الصلصال كانت ثقيلة وتشغل حيزاً كبيراً (...)».

يعود بنا مرة أخرى إلى بورخيس، لا انجذاباً إلى سرد حكايات ولدت من فضاء القراءة، بقدر ما هي القيمة التي تحملها تلك التأمّلات ذات المعنى الكبير والعميق. هذه المرة حكايات تتناول واقع المكان والناس وطبيعة الأنظمة وخوفها الذي لم تستطع الهروب منه: الكتاب، يشكّل عبئاً كبيراً عليها، كلما التفت والتفّ الناس حول الكتاب. ذلك يعني مزيداً من فهم طبيعة البشر الذين يحاولون سوقهم سوقاً إلى «أفران المجهول»: «في إحدى الجلسات قصّ عليّ بورخيس حكاية للمظاهرات الشعبوية التي نظّمتها حكومة بيرون العام 1950م، ضدّ المثقفين المناوئين للحكم التي كان المتظاهرون يهتفون خلالها: (أحذية نعم، كتب لا)! أما الهتاف المقابل: (أحذية نعم، كتب أيضاً)! فلم يقنع أحداً. وهكذا فإن الواقع، الواقع القاسي العقلاني كان بالنسبة للجماهير لا يتوافق مع عالم الأحلام الخيالي للكتب. بموجب هذه الذريعة يقوم الحكّام بنجاح بتأجيج نار التناقضات الاصطناعية القائمة بين القراءة والحياة (...)».

من فضاء «تاريخ القراءة»

كان كل كتاب أقرأه عالماً قائماً بذاته ألجأ إليه. وعلى رغم أنني كنت أعرف تمام المعرفة أنني لن أستطيع اختراع مثل تلك القصص والحكايات التي كان يؤلفها كتّابي المفضّلون، فإنني كنت أشعر بأن آرائي كانت متطابقة مع أفكارهم، أو (لاقتباس كلمات مونتانييه)، (كنت على الأقل أتابعهم عن بُعد وأنا أردّد عبارة أسمعوني أسمعوني). وفي وقت لاحق أصبح بمقدوري أن أتحرر من اختراعاتهم هذه. إلا أنني في طفولتي، وخلال القسم الأكبر من شبابي، كنت أصدّق كل ما كان الكتاب يقوله لي من أمور، على رغم غرابتها أحياناً، ومع هذا كنت أعتبرها حقائق ملموسة مثل الكتاب الذي كنت أمسك به. وصف والتر بنجامين نفس التجربة كالتالي: (من أجل تذكّر ماذا كانت الكتب تعنيه بالنسبة إليّ، يجب عليّ أولاً أن أنسى كل معرفة سابقة عن الكتاب)».

«ولما كان الدي يعمل في السلْك الدبلوماسي، كانت عائلتي كثيرة السفر، لذا أصبحت كتبي هي موطني الثابت الوحيد، حيث كنت أستطيع أن أتحرك داخلها في أي وقت أشاء، وحسب ما كانت تشتهيه رغباتي وميولي بغضّ النظر عن الغرفة التي كنت أنام فيها، وعلى رغم الأسرار التي كانت تكتنف الأصوات المنبعثة من الخارج. وفي العديد من الأمسيات كنت أشعل ضوء مصباحي الليلي عندما كانت مربّيتي تعمل في الغرفة المجاورة على آلة التطريز الكهربائية، أو عندما كانت تشخر في فراشها المقابل لسريري في الغرفة، من أجل التوصل إلى نهاية الكتاب (...)».

«ثم إن جميع الذين كانوا لا يثقون بقدراتهم على القراءة، كانوا يلجأون إلى بعض الحِيَل. فلقد خطرت على بال بلينيوس الواثق من نفسه عند إلقاء النصوص النثرية والمتشكك بمواهبه عند إلقاء الشعر، الفكرة التالية عندما كان في صدد التحضير لقراءة أحد نصوصه: (إنني أعد الأمور لقراءة اختيارية على نفر من الأصدقاء)، كتب إلى سويتون مؤلف (سير القياصرة الاثني عشر) (وأفكّر باستخدام أحد عبيدين إلا أنني لا أقدم في هذا الاختيار نفعاً كبيراً لأن الرجل الذي اخترته ليس قارئاً جيداً في الواقع، مع هذا أظن أنه يقوم بالعمل أفضل منّي ما دام غير قلق... لكن السؤال المهم هو: ماذا يجب عليّ القيام به عندما يقرأ؟ هل يجب أن أجلس أصم أبكم كمستمع، أم أشكّل كما يفعل البعض، محاكاة كلماته بالشفتين وتعابير العينين والإيماءات؟)، لا نعرف مع الأسف إن كان بلينيوس قد قدّم في تلك الأمسية أحد أول عروض المحاكاة في التاريخ».

«يُعتبر تعلّم القراءة في كل مجتمع متعلّم نوعاً من المبادرة في مباشرة العمل، ومرحلة انتقال حافلة بالطقوس من الاتكالية والمواصلة البدائية على ما هو أرفع وأسمى. فتعلّم القراءة يفسح المجال أمام الطفل للدخول إلى قلب الجماعة عبر وسيلة الكتب، ويصبح (أنثى كان أم ذكراً) مطّلعاً على تراث الماضي المشترك الذي يجده بدرجات أعلى أو أقل في كل عملية من عمليات القراءة».

ضوء لابد منه

ولد ألبرتو مانغويل العام 1948 في مدينة بوينس آيرس. أرجنتيني المولد كندي الجنسية. يعمل كجامع للأعمال الأدبية المهمة، مترجم محرر، روائي وكاتب مقالات. ألَّف العديد من الكتب غير الخيالية مثل: «قاموس الأماكن الوهمية» (كتب بالاشتراك مع جياني جوادالوبي العام 1980)، «تاريخ القراءة»، (1996)، «المكتبة في الليل»، (2007) و»إلياذة وأوديسة هوميروس: سيرة ذاتية»، (2008). كتب أيضاً عديد الروايات مثل: «أخبار جاءت من بلد أجنبي»، (1991). جميع الكتب التي ألَّفها مانغويل كتبت بالغة الانجليزية. كما كتب أيضاً مجموعه من النقود السينمائية مثل: «عروس فرانكنشتاين»، (1997) ومجموعة من المقالات مثل: «البحث من خلال الزجاج الخشبي»، (1998). في العام 2007، اختير ليكون محاضر العام خلال محاضرات ميسي المرموقة.

خلال العشرين عاماً الماضية، حرَّر العديد من الموضوعات الأدبية التي تتراوح بين الأعمال الجنسية وقصص المثليين إلى قصص الغموض والفنتازيا.

انتقل مانغويل للعيش في تورنتو- كندا، وحصل على الجنسية الكندية.