كلما نظرت في المرآة صفعني ذلك الخط الذي يقسم جبيني إلى نصفين متساويين، أختي الصغيرة التي ستنتقل غداً إلى الجزء الثاني من حياتها ستتركني شاهدة على أعوامها العشرين وهي تبتسم من أعلى الجدار تتوسط أبي وأمي. أذكر تاريخ هذه الصورة جيداً، عندما دخلت أحمل بيدي المرتعشتين فنجانين من القهوة؛ لم أنتبه حينها أنني جلست تحت تلك الصورة فوجدها أحمد فرصة مناسبة له لطرق بابي، وافتعال اختلاسات مشروعة لكي "يملأ" عينيه مني.

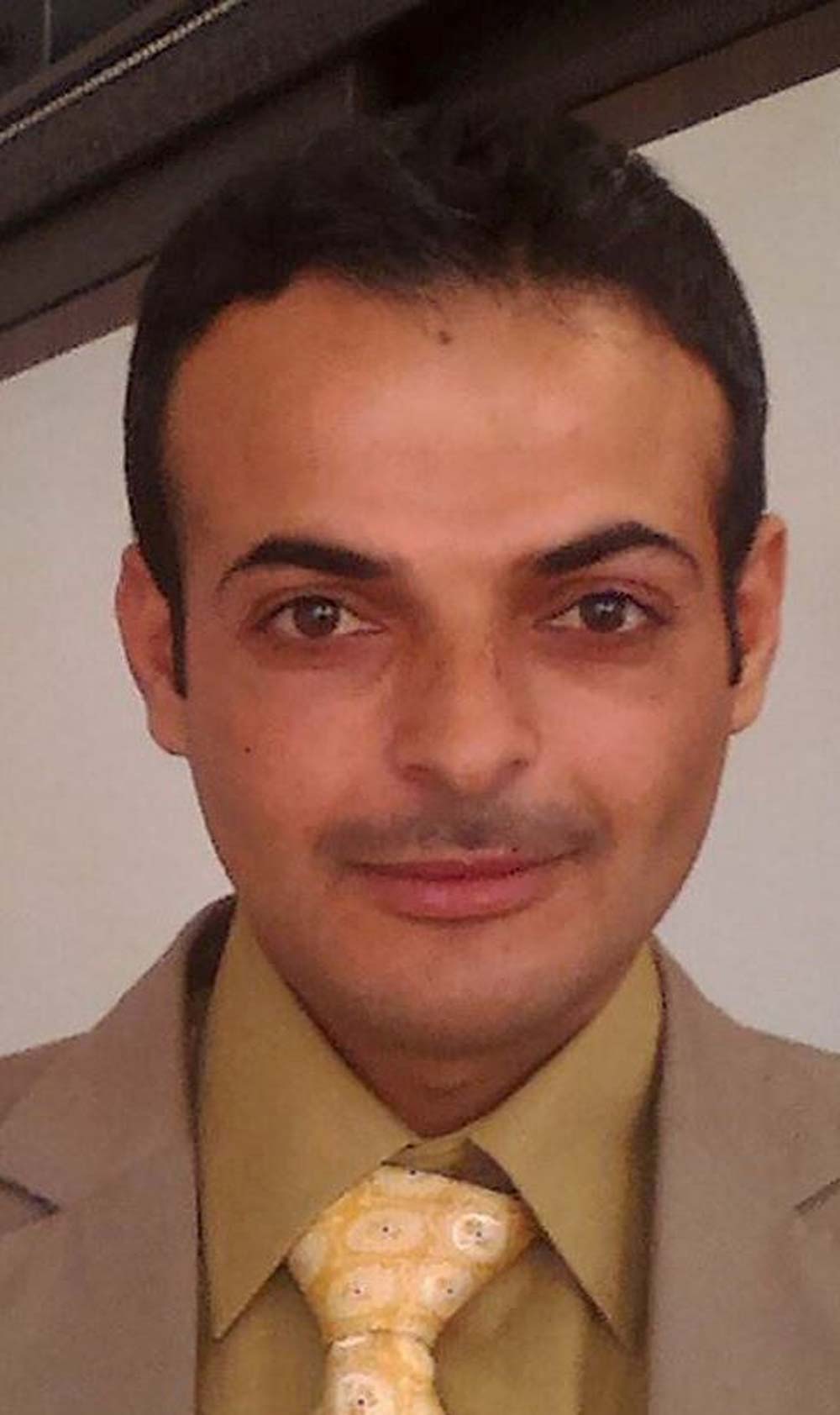

أحمد؛ لازلت أذكره جيداً، طوله فوق المتوسط، لكن النصف الأمامي من رأسه بدا لي حينها كصحراء لا حياة فيها، وهو ما منعه من معاودة الزيارة؛ وهو السبب ذاته الذي جعل أبي يكتم غيظه ويقول لأمي: كما تريد.

في المرة التالية تعمدت أن أجلس بعيدة بمسافة مقبولة عن الصورة، وعلى رغم ذلك وصلتني النظرات والإشارات التي كان يرسلها حسن نحوي؛ لا أذكر بالضبط إن كان اسمه حسن أو حسين فرأسه الذي اختفى خلف أبي عندما استقبله في الصالون كان سبباً مباشراً لعدم مبالاتي بالمهمة التي أحصيت الثواني على انقضائها.

بعد حسن، أو حسين، زارنا عثمان، ثم خليل. عثمان كان يملك حظاً وافراً من المال، لكنه كان يشكو من عرج بسيط في رجله اليسرى، خليل كان وسيما على الإطلاق؛ لكن والده لم يورث له إلا الفقر والديون الكثيرة. في كل مرة كانت تقل درجة الرعشة في يدي، ولم أشعر بتسارع كبير لعدَّاد قلبي، صورة أختي على الجدار كانت تهتز في كل جلسة، ربما تومىء لي أن أقترب منها، أما أبي فكان غضبه يزداد حدَّة في كل مرة، حتى أنه في آخر مرة قال لأمي بلهجة فيها من الوعيد الكثير لم أعهدها منه في حياتي: سأزوجها لأول رجل يتقدم إليها، حتى لو كان شيخاً في السبعين.

مرت الأيام، والشهور، وانقضت سنوات بأكملها، ولم يكرر أحد منهم الزيارة، حتى جاء أحمد، رأسه كان صحراوياً أيضاً، وطوله يتعدى الوسط، راح هو الآخر يختلس نظرات مشروعة إلى أختي التي يبدو أنها تعمدت الجلوس تحت صورتها البالغة من العمر عشرين عاماً، اتفق مع أبي على كل شيء، وزغردت أمي كثيراً.