نص «ذاكرة للنسيان» لا فواصل فيه... مفتوح على ما بعد التفاصيل. وفي الوقت الذي يستند فيه إلى الذاكرة، يخلق ذاكرة جديدة في التعاطي مع بشاعة الحروب، والقبح الذي يتراكم جرَّاءها. هنا تتحول الذاكرة إلى أدب لا ينقل بشاعة الحروب فحسب؛ وإنما يقدِّم وصفة نجاة غير مُلزمة للخسارات التي تعيد الإنسان إلى ما قبل وعيه.

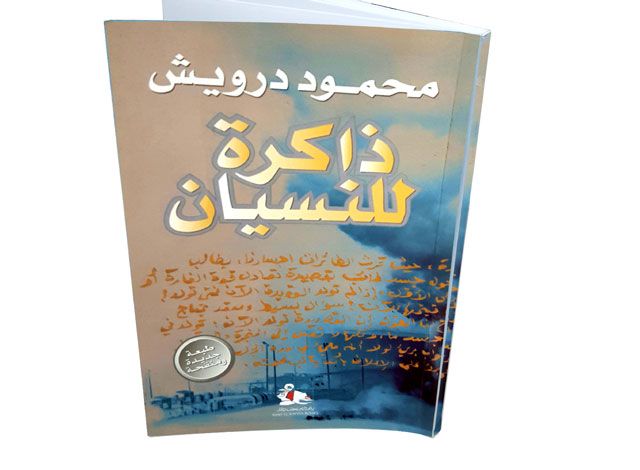

بحسب الترتيب الزمني، يأتي إصدار «ذاكرة للنسيان» ثانياً في الإنجاز النثري للشاعر الفلسطيني محمود درويش؛ إذ صدر في العام 1987، بعد «يوميات الحزن العادي»، وصدرت طبعته الأولى في العام 1973، فيما صدر «حَيْرة العائد» في العام 2007.

في جزأين تناولا «يوميات الحزن العادي»، و «حيرة العائد»، كان المشترك هو اتكاء درويش على الذاكرة، وركَّز الاستعراض على الشاعر باعتباره ناقداً، في كثير من تجليات درويش، وذلك في إصدار «حيرة العائد».

نقرأ في كلمة الناشر: «كتب محمود درويش هذا النص الساخن قبل عشرين عاماً، عن يوم طويل من أيام حصار بيروت العام 1982، بلغة متوتِّرة، وبأسلوب يجمع بين السردي والشعري والقصصي والإخباري.

في هذا النص تتقاطع شظايا سيرة شخصية مع أحداث الحرب، حين يقف الفرد عارياً أمام مصيره».

ذلك التقاطع بين السيرة الشخصية وأحداث الحرب؛ تنتجهما لغة على تماس مع اليومي، وانتباه له، وتوظيف يأتي بالأثر في ما يلتقط وينبِّه من خلاله إلى زمن لا يكتفي باللحظات المشحونة بالحدث؛ بل يذهب ما وراء ذلك الزمن واللحظات، تنبيهاً هذه المرة إلى أن الممارسة يمكن أن تتكرر، والعدو لن يكفَّ عن درس خرابه وتقطيع أوصال المدن والإنسان، والحياة عموماً.

ثم إن الذاكرة تحتاج إلى من يرتِّبها، يستفزُّها للنظر إلى ما يعتقد صاحبها أنه لا يستحق التذكُّر. بعض من ذلك هو اللب في الاشتغال على الذاكرة. والذاكرة بخيلة على الذين لا يُحسنون توظيفها والتقاطها. وبائسة حين لا ينتج عن فعلها أثر، ولا يستقيم محيط، ولا تتبدَّل حيوات بشر أو وعيهم على أقل تقدير.

في صقْل الذاكرة

يذهب محمود درويش إلى الذاكرة بذلك الفهم والوعي، ويتجاوزه أيضاً بالأدوات التي توافرت له؛ علاوة على أنه الشاهد من بين ملايين الشهود، لكنه الشاهد الذي يستطيع بثراء تجربته، وفرادة لغته، وانفتاحه على ثقافات العالم أن يُصقل تلك الذاكرة ويُسنِّنها، وهو ما لا يمكن أن يُتاح لأي شاهد من أولئك.

الحروب التي تعمل على احتلال الزمن قبل الأرض؛ حيث لا معنى له، ويذوي في خريف تلك الحروب، تدخل المدن خريفها الشاخص لا بفعل الرماد الذي يحجب جماليات المدينة، ويستدرج الخَلْق إلى موتهم المجاني المبكّر؛ بل بفعل استماتة البشر أنفسهم في إعادة صوغ الحياة هذه المرة باستضافة الموت وإقامته شبه المؤبدَّة.

«في المدن الأخرى تستند الذاكرة إلى ورقة. تجلس في ساعة انتظار، في فراغ أبيض، فتهبط عليك فكرة زائرة. تصطادها لئلَّا تهرب منك، وحين تمضي الأيام وتراها تتعرَّف على مصدرها، فتشكر المدينة التي وهبتْك تلك الهدية. أما في بيروت فإنك تسيل وتتبعثر. الإناء الوحيد هو الماء. تأخذ الذاكرة شكل فوضى المدينة، وتدخل في كلام ينسيك الكلام السابق».

في الاجتياح الصهيوني للبنان العام 1982، قُدِّر للعالم العربي أن يتبادل تيهه الدهري مع الإسرائيليين، كما قُدِّر له بعد سنوات أن يدخل نفق التجزئة التي ستسخِّن المشهد على حروب الطوائف، التي أشعل شرارتها الأولى أمراء الحرب في لبنان. كأنها الهاويات المفتوحة نفسها التي تحدَّث عنها درويش؛ حيث ينهمر الموت من الجهات الست بحسب تعبيره «... كفى... كفى - همستُ إن كان في وسعي أن أفعل شيئاً يدلُّني عليَّ... ويشير إلى مكان الهاوية المفتوحة من جهات ست. لا أستطيع أن استسلم لهذا القدر، ولا أستطيع أن أقاومه. حديد يعوي فينبح له حديد آخر. حمَّى المعادن هي نشيد هذا الفجر».

الموت هو أن ترى الموت

رؤية الموت بمشاهده وأشكاله المتعددة، واحد من وظائف الذاكرة التي تحصِّن نفسها بمحاولة النجاة بالحياة. كان الموت هناك ذاكرة بحد ذاتها، لأنه الغالب في الفعل، وهو الذي يحق له وحده توزيع الحياة على من يرتضي، ويخرج الذين يراهم فائضاً من دائرتها إلى عدميته.

وحين نقول، إن من وظائف الذاكرة القبض على ممارسات الموت - بهذا المعنى - فلأن الحياة مُغيَّبة من الحياة أساساً، وبأثر رجعي. وتبقى المشاهد الصغيرة، وسط كل ذلك الركام والرعب والتفخيخ، وجيوش القناصة من شرفات البنايات المنهارة، والطائرات السمتية التي تمشط الحركة على الأرض كي تعيدها إلى سيرتها الأولى، تبقى المشاهد الصغيرة تلك مفاتيح لقدرة الذاكرة ألَّا تغفل عن المشاهد الكبيرة، وخصوصاً تلك التي يُحاصر فيها الإنسان، أو يعمد الإنسان إلى محاصرتها.

«أقفلتُ مفتاح الراديو. لم أتساءل إن كان جدار الممرِّ الضيِّق يقيني فعلاً مطر الصواريخ. ما يعنيني هو أن ثمة جداراً يحجب الهواء المنصهر إلى معدن يصيب اللحم البشري، بشكل مباشر، أو يتشظَّى، أو يخنق. وفي وسْع ستارة داكنة - في مثل هذه الحالات - أن توفِّر غطاء الأمان الوهمي. فالموت هو أن ترى الموت».

في الهدف النهائي ومن الذروة، هو أن تتحول تلك الذاكرة إلى أدب، لا في شكل عمل روائي أو قصصي أو مسرحي فحسب، وفي تلك الألوان تجليات كبرى، ولكن انطلاق الذاكرة مما يبدو شخصياً ليتحول إلى كوني... من السيرة الذاتية للفرد، إلى سيرة ذاتية كونية للمكان والبشر والزمان في كل تقلباته.

مدائح الماء

في المقاربة السياسية التي تبدو في النص المشحون بالانفعالات والعواطف، لا يتورط درويش في الأسماء والمواقف، نقلاً عن منصَّات متاحة وقتها. كل ذلك ستتم فلترته في الذاكرة، وتوظيفه ضمن الفضاء الذي تحطم فيه السيرة الذاتية الوصفات الجاهزة لشكلها. لم تعد السيرة الذاتية تسجيلاً لحوادث وبشر. إنها تذهب إلى ما بعد كل ذلك. تقف على الدرس الذي تريد إشاعته، ومنه تنفتح كوَّات في ذاكرات كثيرين ممن وجدوا أنفسهم ذات محنة واحتلال وقصف، رهائن للمأساة وحصارها.

في الأمكنة تلك (بيروت الشاهد)، تنعدم المُوصِّلات للحياة والعناصر التي تجعل تلك الحياة شاخصة، ويمكن التعرف عليها... على ملامحها. ألَّا تجد الماء وسط كل ذلك الهول، ووسط كل ذلك الامتداد للقيامة الميكِّرة.

«ما إن يعلن (البيت الأبيض) في واشنطن عودة الماء إلى بيروت الغربية حتى يهب المُحاصرون إلى حنفياتهم إلا نحن... نحن سكَّان هذه البناية العالية، العالية إلى أعلى نداء العطش. فقد حاصرنا صاحبها قبل حصار بيروت بسنين، منذ انحلَّت السلطة، فجُنَّ هو بسلْطته: السلطة على الماء. ما إن يتشاجر مع أحد المستأجرين، أو مع زوجته، أو مع حسابه في البنك، حتى يهبَّ إلى قطع الماء عنا جميعاً. لذلك ربَّى فينا، من زمان، هذا الصبر على الماء. ربَّى فينا مدائح الماء».

وفي اللجوء إلى الكناية، ثمة ما يُحصِّن أحياناً. ربما هو التحصين من التأويل. التأويل الذي له كلفه الباهظة، تلك التي تمسُّ العصَب والروح، فلا تعرف الروح مستقرها بعده.

«... ولكنني أكفُّ عن طلب الكناية، أكفُّ تماماً عن التأويل، لأن من طبيعة الحروب أن تحقِّر الرموز، وتعود بعلاقات البشر والمكان والعناصر والوقت إلى خاماتها الأولى، لنفرح بماء متدفق من ماسورة مكسورة على طريق، لأن الماء هنا يتقدَّم منا معجزة»؟

وجه في الحجر المصقول

لم يُر لبنان وقتها إلى في الجامد... في الحجر المصقول؛ بحسب تعبير درويش. لا شيء من المألوف في المكان كما هو. إنه السيناريو المرعب الذي يصنعه من قرَّروا أن جمالية المكان لا تتحدَّد إلا بمزيد من الخراب، ونزوح البشر الجماعي إلى ما يليق بهم من جهات وتيه، يكملون عندها مأساتهم الشخصية.

«لم نرَ من لبنان غير صورتنا على وجه الحجَر المصقول، مخيَّلة تُعيد خلق العالم على شاكلتها، لا لأنها واهمة بل لأنها في حاجة إلى أن تضع للخيال موطئ قدم. شيء من صناعة الفيديو: نكتب القصة، والسيناريو والحوار والمنتج والمُخرج، ونوزِّع الأدوار دون أن ننتبه إلى أننا نحن المُوزَّعون في أدوار. وحين نرى إلى وجوهنا ودمنا على الشاشة، نصفِّق للصورة ناسين أنها من صناعتنا».

كأن لبنان لم يتبقَ منه سوى التشبُّث بغريزة الوجود. الوجود غير المكتمل في جزء منسي من العالم، ولا يُراد له أن يكون على تواؤم من الطبيعة من حوله، كي يكون مهيَّئاً لإثبات أن وجوده والأرض التي يقف عليها، لا تتجاوز كونها خطأ جغرافياً، وذلك ما صرَّح به آرييل شارون بعد تدشينه المذبحة.

«لم نرَ من لبنان غير اللغة التي تُشيع فينا غريزة الوجود، وعلاقة قربى رفعها إلى مستوى الخطاب القومي ذلك المصري الكبير عبدالناصر، الذي خاطب في سكَّان القارة المتحولة إلى فسيفساء حاسة الغياب المرهفة، وسمَّى من النهر ضفافاً تُخفي ما في النهر من وحل، وطوائف، وقبائل كانت تجدِّد حياتها، في هدوء الظلام، خلف دويِّ الخطاب... إلى أن انكسر الخطاب فتقدَّمت بخطابها شبه المشترك».

«لذلك، كان علينا أن نرى من لبنان ما رأيناه من صناعة الأمل، وجه البطولة الساطع المتفجِّر من المدافعين عن يأسهم العظيم أمام أمل الصَدَفة المنغلقة، ومن هجوم بحر الصحراء على جزيرة الروح الصغيرة. أسماء الأمكنة تضيق وتضيق وتنكمش. من الوطن الممتد من المحيط إلى الخليج إلى ما هو أضيَق: شرم الشيخ، جبل الشيخ، الضفة الغربية لنهر الأردن، مدرسة البنات في نابلس، حارة السجعية في غزة، غاليري سمعان، شارع أسعد الأسعد في بيروت، فندق طابا في سيناء، بئر العبد هنا، مخيم شاتيلا، مستديرة المطار، إلى متراس أخير تكون بعده الصحراء أو البحر».

هيروشيما واسمها

«أتذكَّر من هيروشيما المحاولة الأميركية لدفع هيروشيما إلى نسيان اسمها. وأعرف هيروشيما، زرْتها منذ تسع سنين، وفي إحدى ساحاتها تكلمت عن ذاكرتها. من يُذكِّر هيروشيما بأن هيروشيما كانت هنا».

«سماء بيروت قُبَّة كبيرة من صفيح داكن. الظهيرة المُطْبقة تنشر رخاوتها في العظام. الأفق لوح من الرمادي الواضح لا يلوِّنه سوى عبث الطائرات. سماء من هيروشيما».

«ورأيت بيروت تبكي الجنوب. أعني رأيت المثقفين والرسميين يبكون الجنوب. فجأة تذكَّروا أن بيروت عاصمة لبنان، وأن الجنوب من لبنان. وتذكَّرتُ كيف كانوا ينسون الجنوب حين كانت الطائرات تشوي الجنوب. قبل تأسيس دولة حدَّاد، كانوا يجلسون في المقاهي، يشربون البيرة، ويشفقون على عذاب بيافرا. يومها كان مفهوم الوطن يزعج الإسرائيلي الذي لا يعترف بوطن على الحدود».

القبائل ورقصة النار

«كان يبدو لي أن هذه الوجوه كالتي تدخل المرآة سترى ما لم ترَ خارج الدم والحريق، وتغيِّر مصادر انعكاسها. وكان يبدو لي أن بيروت تستطيع أن تكون جزيرة في الماء أو الصحراء. وكان يبدو لي أن القبائل المتحلِّقة حول رقصة النار ستنتقل من السلالة إلى الوطن. وأن الوطن سيدخل في الأمَّة. وأن الأمَّة ستكتشف بدهية شرط حياتها، كأنْ تعرف من هو العدو، وأين هو العدو (...)».

شمس وقمر وهاوية

«بناية ابتلعها قاع الأرض. اختطفتْها أيدي الوحش الكوني المتربِّص بالعالم الذي ينشئه الإنسان على أرض لا تُطلُّ إلا على شمس وقمر وهاوية... ليوقعه في حفرة لا قاع لها، حفرة ندرك على حافتها أننا لم نتعلَّم المشي، والقراءة، واستعمال اليد، إلَّا لنصل إلى نهاية ننساها، ننساها لنتابع البحث عن مبرِّر لهذه الملهاة، لنكسر خيط العلاقة بين البداية والنهاية، لنتوهَّم أننا استثناء الحقيقة الوحيدة».

الخبز: معجزة إنسانية

«... والقصف يقصف كل شيء، يقصف حتى الخوف. أفكِّر في هذا الركْن القصيِّ بهذا الشاب الباكستاني الغائب. ما الذي جاء به إلى هذه المدينة من آسيا البعيدة؟ كان يُطارد الرغيف فاصطاده الرغيف في هذا الحصار. استدرجه الرغيف من لاهور، جعله يلهث آلاف الكيلومترات كي يلامس هذه المعجزة الإنسانية: رغيف الخبز، رغيف الخبز الذي قد يقتله في حرب لا شأن له فيها، فلا يعود حياً أو ميتاً إلى أي مكان، لا يعود إلى أي قبر».

«هذا البعض لا يتحمَّل صمودنا. ولا يدعونا إلى الانتحار أسوة بالكولونيل الليبي، ولا يريد لنا أن نبقى في بيروت، أو في أي مكان على الأرض. يريد لنا أن نخرج... من العروبة ومن الحياة».

تتدلَّى السماء

«... وفي ساعات العصر هذه تتدلَّى السماء أكثر، مثقلة بالرطوبة والدخان والحديد، سماء تصير إلى يابسة، ولا تستطيع المباريات الإذاعية على صوت فيروز، الأثر الوحيد على وطن مشترك، أن تشير إلى شيء وإلى مشترك، لأن الصوت قد انفصل تماماً عن مصدره، ورحل عن أرضه إلى تجريد أزرق لا يخاطب العاطفة في وقت تُحوِّل الحرب فيه كل شيء إلى تفاصيل».