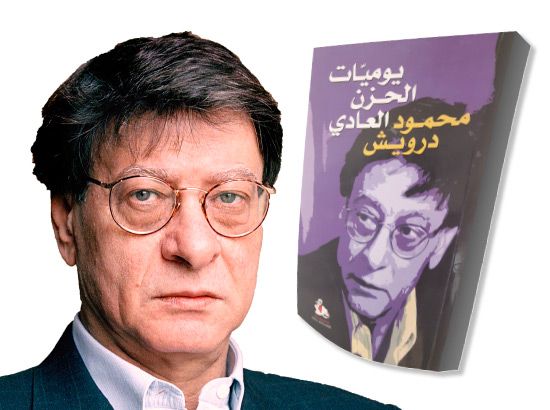

بحسب ترتيبها الزمني، تأتي إصدارات الشاعر الفلسطيني محمود درويش: «يوميات الحزن العادي»، وصدرت طبعته الأولى في العام 1973، «ذاكرة للنسيان» وصدرت في العام 1987، و «حَيْرة العائد» في العام 2007، نقف على الشعرية التي يكتنز بها نثره في فترة مبكِّرة من تجربة الاشتغال على هذا النوع من الكتابات ضمن فضاءات شعرية، في طرح ومعالجات ورؤى في النص على مقربة من تناول الشأن الإنساني انطلاقاً من الأرض التي ينتمي إليها.

الإصدار المذكور، وما سيليه من إصدارات، يمتلئ بالكثافة التي تشرِّح الشأن السياسي، انطلاقاً من ذاكرة المكان، والزمن المحتبس في الأرض المحُتبسة، ببشرها المحاصرين في المكان. كما تمتلئ بالنبوءة التي ستتحقق بعد عقدين أو أكثر في صور من التقسيم، والاستباحة، والوقوف على الحدود الفاصلة التي لا يتحقق فيها الموت الذي نعرف في انتهاء علاقته بالحياة وفضّ الاشتباك معها، ولا تحضر الحياة كما يجب.

يقول درويش في هذه التجربة، وما سيليها من تجارب، ما لا يقوله الشعر، تفصيلاً، وتوغُّلاً في دمج الأشكال التعبيرية، وانتقالاً بها من تخوم التفاصيل، إلى عمق المأساة. مأساة الإنسان في النموذج الفلسطيني، وقيامات العالم التي وإن تعدَّدت، إلا أن مرجعيتها القصوى تبدأ وتنتهي عند إنسانها.

لم تنشغل الكتابة باليوميات فحسب. يوميات وطنه المحتل. يوميات غزَّة ورام الله والقدس وعكا، عروجاً إلى بيروت، والمدن التي عرفها أو مرَّ بها، في العام نفسه الذي نشبت فيه الحرب بين العرب و «إسرائيل».

استنطاق المكان... البشر

انشغل درويش بقراءة الأرض، وتقصِّي الفضاء الذي لم يعد سقفاً للفلسطينيين، بقدر ما أصبح مجالاً حيوياً للخسف وانهمار الجحيم الذي يصنعه الاحتلال، وهذه المرة من شاهق، كما هي العادة في القتل من قبل ومن بعد.

في «يوميات الحزن العادي» (1973) في نص «القمر لم يسقط في البئر»، يبدأ درويش بما يشبه الحوارية التي لا يُراد لها أن تنتهي، وهي نفسها المدخل إلى استنطاق المكان والزمان... استنطاق البشر من خلال نموذجين حاضرين: الأب والابن، في ثنائية المنفى/ الداخل... المنفى/ الخارج... العدو الواضح في اقتلاعه... الصديق... الأخ الذي يناور باسم أمنه الشخصي! نجد ذلك في مركزية الأرض التي يقفان عليها، تبدو رخوة وكالحديد في الوقت نفسه... في قبضة اليد، وفي الشتات المفتوح على جهات الأرض.

هي يوميات الناس في نهاية المطاف... تفكيرهم البسيط/ العميق، والمشحون بالدلالات والمرامي... الممتلئ بالتهكُّم والكوميديا السوداء وانهمار المرارات. مونولوجات القهر والعصيان والتمرُّد، والذهاب في المنافي باطمئنان بالغ، والإقامة بوجل فائض.

- ماذا تفعل يا أبي؟

أبحث عن قلبي الذي وقع في تلك الليلة.

- وهل تجده هنا؟

أين أجده إذن؟ أنحني على الأرض وألتقطه حبَّات حبَّات، كما تجمع الفلَّاحات، في تشرين، حبَّات الزيتون.

ماذا تعني لك الهزيمة؟

لا انفصال عن الشعر في حضور ما يشبه السرْد وشعرنة ما تحتفظ به الذاكرة. الذاكرة، ذلك السلاح الأمضى في تجربة رصْد الاقتلاع. الذاكرة التي تجد تراكم أساليبها والإبداع في استخلاص طرق النفي والنسيان، وتأكيد أن بشراً كانوا هنا، وأن الذين جاءوا من حدود التيه يُراد لهم أن يكونوا الأوْلى بالأرض التي تبدأ ذاكرتها بهم.

«أن أطلب شيئاً ولا يتحقَّق. أن أبدأ ولا أُكمل. وأكملت طريقي إلى عكَّا. ووقفت عند مدخلها أمام مفترق طرق. كان استخدام الاتجاه الذي جئت منه ساقطاً من حسابي. جرَّبتُ الاتجاه الجنوبي فأوصلني إلى هضبة رملية تطلُّ على البحر. ليست أمي هنا. فعدت إلى المفترق، جرَّبت الاتجاه الشمالي، فكان يقود إلى بيروت. وليست أمي هناك (...)».

الطريقة التي لا تجرح الحياة

ويضعنا درويش أمام مفارقة «عدوُّ عدوِّي صديقي»، ناسفاً تبريريتها بالقبول بالأساليب التي تضع حدَّاً لحياة العدو بالقتل الجماعي الذي يوفِّر الوقت والمكان. عدوّه وعدو أرضه وأهله.

من الهولوكوست، إلى المذابح الجماعية التي دشَّنها الاحتلال، بفهم ربما يكون استفزازياً وغير مقبول لدى كثيرين، ويصطدم مع ما تبقَّى من عاطفة وأخلاق، ولكنه لا يتردّد في الجهْر به، لا باعتباره موقفاً أخلاقياً ومنطقياً وعقلانياً، ولكن باعتباره الطريقة التي لا تجرح الحياة، ولا تستهلك ما تبقَّى في الإنسان من معنى وقيمة ونبْل لا تستقيم الحياة من دونه.

في «الوطن... بين الذاكرة والحقبة»: «ليس من واجب اليهودي، وحده ألَّا ينسى مذابح النازية. كل الناس الذين لم تمت ضمائرهم، وكل أصدقاء الحرية يشاركون ضحايا النازية إحياء الذكرى واستخلاص العبرة. وخاصة عندما يتكرَّر التشابه التاريخي بين النازية وبين حركات عنصرية في عالمنا اليوم. ومهما بلغت درجة العداء الإسرائيلي-العربي، فليس من حق أي عربي أن يشعر بأن عدو عدوه صديقه، لأن النازية عدوَّة كل الشعوب (...)».

من دون أن ينسى درويش، أن المُعادلة المُختلَّة التي يُراد لها أن تكون سائدة ومتجذِّرة في التعاطي مع الفلسطينيين والعرب، لا تتجاوز كونها امتحاناً آخر في الذهاب إلى النسيان بإرادة الغاصب والمحتل، وخيار الجلَّاد، وإذعان الضحية والتسليم له بالأرض واحتكار الحياة. إنها «الاغتراب في التاريخ»، وليست الغربة فحسب، تلك التي يشير إليها درويش في «الوطن... بين الذاكرة والحقبة».

«ولكن تمادي (إسرائيل) في تفريغ أحقادها بشعب... هو شيء آخر. فالجريمة لا تُعوَّض بالجريمة. وأن يطالب الفلسطينيون وسائر العرب بدفع ثمن جرائم لم يرتكبوها لا يمكن أن يكون تعويضاً عن الكارثة. إن الإسرائيلي يباهي الدنيا بأنه رائد اللجوء والغربة في التاريخ، حتى حوَّل هذه الصفة إلى ميزة وامتياز».

وفي الوقت الذي لا يكتفي الاحتلال بتحوُّله إلى جاثوم على الأرض، يمعن في التحوُّل إلى خبز يومي، من حيث تحوله إلى ضرورة يراها، وإنقاذاً للطبيعة مما يراه همجية وتخلُّفاً، وأحياناً، خطأ جغرافياً وبشرياً يجب تصحيحه، بالحدود التي يرسمها، والبشر الذين يرتضيهم لتأثيث المكان.

إلى الاعتياد على المحتل، يأخذنا درويش، أو يكتب بوحي من الممارسة على الأرض، واستلهاماً من الذاكرة الحديد؛ حيث يصبح الاحتلال ضرورة في التأسيس له في الوعي الخاص به وببشره المجلوبين من جهات الله الأربع؛ إذ لا تتوقف الخطورة عند الاحتلال كواقع قائم، يعبث بالمُحصَّن من الأرض والبشر، بل بتحوُّله إلى «رغيف خبز» بحسب تعبيره.

«... ليس بوسعنا أن نطحن الأناشيد الحماسية والخطب الحماسية ونعجنها ونحوِّلها إلى خبز. إن أخطر شيء هو أن يتحوَّل الوطن، تحت الاحتلال الأجنبي، إلى رغيف خبز».

التاريخ... ممارسة المنفى

يضعنا درويش في كتابة «تقاسيم على سورة القدس»، في حال من الانسجام بالقفز على المعنى المباشر للظواهر التي تتشكَّل في المكان الذي يتم الاشتغال عليه كي يكون خارج السياق الزمني، وعزله عن التاريخ، بتاريخ متلبِّس بكل أدوات الفتك وما يقابلها، في محاولة لتصيير الانسان إلى ما يشبه الجامد بإقصاء الروح.

«حدث مرة واحدة في حياتي أن رأيت التاريخ مُدجَّجاً بكل هذه الأسلحة وأغصان الزيتون الشرسة، لم يحدث أن تحوَّل إنسان إلى صخرة، ولم يحدث أيضاً أن تحوَّلت صخرة إلى جندي».

ويمارس درويش تعريفه الخاص للوطن... كما يراه بالإقامة في الاغتراب... الاغتراب الذي ينهش الروح، كما ينهش الإحساس بالزمن، من دون أن يغيب حضوره المادي والمجازي؛ بالنظر إليه من الداخل، أو من خلال ممارسة المنفى، والدخول في حال من الألفة معه.

«لا. ليس الوطن انتماء الظل إلى الشجرة، ولا انتماء النصْل إلى الغمْد، كلا ليس الوطن علاقة قربى ودم. ليس الوطن دِيناً ولا إلهاً. الوطن هو هذا الاغتراب... هذا الاغتراب... هذا الاغتراب الذي يفترسك في القدس».

وفي «صمت من أجل غزَّة»، نقف على الحدود الفاصلة بين شاعرية المكان، والشعر الذي يصدر عن بشر ذلك المكان. الشعر لا يحدِّد أهمية المكان.... المكان يفعل ذلك في كثير من الأحيان. وأكثر صور الشعر جلاء في المكان الذي ننتمي إليه، يكمن في الحياة التي تمضي حُرَّة، وغزَّة ليست خارج السياق في انتصارها على العدوِّ بشاعرية الحياة، تمسكُّاً بأهدابها من دون إملاء أو شرْط.

«نظلمها حين نبحث عن أشعارها. فلا نشوِّهنَّ جمال غزَّة. أجمل ما فيها أنها خالية من الشعر، في وقت حاولنا أن ننتصر فيه على العدو بالقصائد... فصدَّقنا أنفسنا، وابتهجنا حين رأينا العدو يتركنا نُغنِّي، وتركناه ينتصر. ثم جفَّفنا القصائد من شفاهنا، فرأينا العدوَّ وقد أتمَّ بناء المدن والحصون والشوارع».

الاشتغال على يوميات المكان والذاكرة، وبأسلوب شعري أخَّاذ، في «يوميات الحزن العادي»، وفي بدايات سبعينات القرن الماضي، كان مبكِّراً في التجربة العربية، وأزعم ألَّا تجربة وقتها استطاعت رصد تلك اليوميات بالتأسيس لقيمة تضاف إلى الأساليب العربية في الكتابة، بذلك الوعي الحاد، وذلك العمق الجارح، وتلك اللغة التي تملك أدوات كشف ما هو متوارٍ، أو ما يُراد له أن يكون متوارياً.