حَفَلَ العدد الثاني والثمانون من مجلة «البحرين الثقافية» لشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2015، بموضوعات متنوعة، ونصوص ملفتة، بمشاركة أقلام بحرينية، جنباً إلى جنب الأقلام الخليجية والعربية.

في استعراض «الوسط» للمجلة في أعدادها السابقة، يتم الوقوف على مساهمة بحرينية مهمة في العدد، انتخبنا من عدد المجلة الأخير ورقة الكاتب والباحث البحريني حسن مدن، التي قرأ فيها واستنطق جانباً من مشروع المفكِّر وعالم الاجتماع الكويتي الراحل خلدون النقيب، وجاءت بعنوان «بصيرة خلدون النقيب»، في 15 صفحة.

يبدأ الباحث مدن بالإشارة إلى الدراسات الرصينة التي اشتغل عليها النقيب، تلك المتعلقة بمستقبل العالم العربي، قراءة وتفكيكاً للحال العربية التي عاصرها، والمآلات والمحصِّلات لها، ليس تورطاً في النبوءة، بقدر ما هو وضع وربط تلك التطورات والأحداث بالمسارات المستقبلية، ومنطق الفعل، والنتائج التي ستتمخَّض عنه.

من بين ما يتناوله مدن، كتاب النقيب «الدولة التسلُّطية في المشرق العربي المعاصر: دراسة بنائية مقارنة»، حيث ينطلق من استعراض «المفاهيم» «ليعود إلى التأصيل التاريخي التقليدي للاستبداد الوسيط في أشكاله السلطانية والإقطاعية، وانتهاء بالتسلُّط الحديث»، بحسب إشارة مدن. مروراً بتمكُّن «الدولة البيروقراطية» من القبض على الهيمنة السياسية.

مضيئاً مدن تحديد النقيب للدولة التسلُّطية تلك التي «تخترق المجتمع المدني بالكامل، وتجعله امتداداً لسلطتها، فتحتكر مصادر القوة والسلطة في المجتمع، وتهيمن على كل مستويات التنظيم الاجتماعي، ومختلف الجماعات والقوى الاجتماعية، من خلال سنِّ شرائع وقوانين من دون قيود أو ضوابط».

ويمرُّ بنا مدن على الشاهد والنموذج الذي مثَّله بناء الدولة التسلُّطية فترة الستينات والسبعينات، في تطور مؤسسات الدولة التسلطية وتبلورها في جميع البلدان العربية، من خلال عديد الأطر التشريعية.

ويتناول الباحث حسن مدن، توقُّف النقيب على الاختلافات التي وسمتْ تعريف المجتمع المدني، وربطه من قبل بعض الباحثين بالحداثة والرأسمالية والحريات؛ فيما يرى النقيب أن «نشأة المجتمع المدني تعود إلى فكرة إنشاء الدولة، وما هي إلا مؤسسات تضامنية ظهرت في فترات مختلفة، وهي سابقة على فكرة الدولة، كالمؤسسات التي تهتمُّ بالأخلاق والدِّين والقبائل».

مُعرِّجاً في هذا السياق على التفريق بين مفهوم المجتمع المدني والحركات الاجتماعية الواسعة في عالمنا العربي «التي تبرز على شكل تيارات دينية أو مناطقية، وهي حركات واسعة، فضفاضة، خالية من الضوابط والقواعد المؤسساتية».

«فقه التخلُّف»

يضعنا مدن بعنوان فرعي للورقة «راهن وأفق الدولة والمجتمع في مجتمعات الخليج العربية»، أمام تفريق النقيب في كتابه «آراء في فقه التخلُّف»، بين معسكرين، أولهما معنيٌّ بتنمية مؤسسات المجتمع المدني، والثاني بما يبتغيه ذلك المعسكر من تصفية دولة الرعاية الاجتماعية بإطلاق قوى السوق من عقالها، بقصد معالجة العجز الحكومي، وابتغاء تصفية القطاع العام بغضِّ النظر عن وجود سياسات بديلة للتخفيف من آثار السياسات المقترحة، كالبطالة السافرة، وزيادة الفوارق الطبقية في الدخل. «المعسكر الأول في النهاية يطالب بفرض ضوابط على عولمة الاقتصاد والمجتمع لحماية الجماعات المتضررة أو التي من المحتمل أن تتضرر، بينما ينادي المعسكر الثاني بعولمة الاقتصاد والمجتمع دون قيود، لأننا مجبرون ولسنا مخيَّرين على الاندماج في الاقتصاد والمجتمع العالميين».

«العبقرية القلقة»

احتوى العدد في باب «دراسات» على مشاركة كل من الكاتب البحريني هشام عقيل بـ «موت الإنسان»، يكشف فيها عن طبيعة الإنسانوية، كأيديولوجية برجوازية، متجدِّدة بأشكال عقلانية أخرى. ويكتب الباحث والمسرحي الأردني يحيى البشتاوي عن «صورة المرأة الفلسطينية في النص المسرحي العربي»، والكاتبة الأردنية ديانا علي شنطاوي بـ «العبقرية القلقة - عبقرية دافنشي أنموذجاً»، وورقة الباحث الأكاديمي السوري سعدالدِّين كُليب التي حملت عنوان «جمالية القبح وشعرية الغرابة لدى سيف الرحبي (معجم الجحيم) نموذجاً»، خلص فيها إلى الوشيجة بين مجمل الجوانب النصية في المجموعة؛ سواء أكان ذلك على مستوى الرؤية أو الرؤيا، أم على مستوى الجمالية والشعرية، أم على مستوى التصوير الفني والتراكيب اللغوية والدوائر الدلالية والأمكنة أيضاً.

الكعبي و «تمثيلات الخطاب النسوي»

الباحثة الأكاديمية ضياء الكعبي بـ «تمثيلات الخليجي في الخطاب النسوي الروائي الخليجي»، تقدِّم مقاربة نقدية لستة أعمال لروائيات خليجيات من كل من: الإمارات، البحرين، السعودية، والكويت، من خلال رواية «ستر» للسعودية رجاء عالم، و «البحريات» للسعودية أميمة الخميس، و «جاهلية» للسعودية ليلى الجهني، و «طروس إلى مولاي السلطان» للإمارتية سارة الجروان، و «لأني أسود» للكويتية سعداء الدعَّاس، و «جارية» للبحرينية منيرة سوار، كشفت فيها عن «وجود تمثيلات ثقافية خاصة لصورة الخليجي (امرأة ورجل) في الخطاب الروائي النسوي الخليجي لكاتبات من الجيل الجديد»، ورأت الكعبي أن «أصوات التمرد على ازدواجيات المجتمعات الخليجية والرغبة في التمرد تعكس بصورة أو بأخرى قلق الذات الأنثوية الساردة التي قد تقارب موضوعها أحياناً بصورة صادمة وجريئة»، موضحة أن ثيمة الذات في علاقتها مع الآخر (الداخلي والخارجي) شكَّلت خصوصية سردية مائزة لبعض هذه الروايات، مع تفاوت في توظيف مثل هذه الثيمة، واختلاف في مدى التماسك السردي الناضج لهذه الروايات جميعها».

ورقة الكعبي لافتة ومتماسكة من حيث تناولها لعناصر وثيمة محددة في نماذج الأعمال التي خضعت للدرس.

من جانبها، تناولت الباحثة العمانية عزيزة الطائي، مجموعة القاص العماني الخطاب المزروعي «سيرة الخوف»، مُبرزة تنامي العناصر والأحداث فيها، مروراً بإضاءة الخصائص الفنية فيها: حضور الحيوانات، الأنسنة، الثنائيات، والحوار. غلب على القراءة التذبذب والقفز من تناول العناصر الفنية، إلى الانفلات بتضمينها أحكاماً عامة، ورؤى انطباعية أخلَّت بتماسك ما يُراد له أن يكون درساً نقدياً.

رمزية الألوان

ومشاركة من الباحثة البحرينية أمينة الفردان جاءت تحت عنوان «رمزية الألوان في الأدب البحريني»، ابتداء من مجتمع القرية الذي يعكس مظاهر الحياة في المجتمع كافة «وتغلغلها فيه من الناحية الاجتماعية والثقافية»، مروراً بطبيعة البحرين ودلالاتها اللونية، انطلاقاً من مجموعة مهدي عبدالله «قصص هاربة»، وتحديداً في قصة «نداء» والتأثير والدلالة اللونية الأولى التي «عايشها الإنسان البحريني على هذه الأرض» و «الصور الحية للمزارع (القروي) وتناغمه مع ألوان الطبيعة الخلابة في بلد المليون نخلة»، عروجاً إلى اللونين الأبيض والأخضر، ودلالاتهما الرمزية في الطقوس الجنائزية، واللون الأخضر وارتباطه باحتفالية «المولد»، وكذلك الأخضر واحتفالية «الجبية» (يحتفل النسوة بها في القرية سنوياً في شهري شعبان ورجب، واختفت كلياً) والأحمر ودلالته الأنثوية، وحضور الأخضر شبه الدائم، وهذه المرة في طقوس النذر، واللونين الذهبي والأسود، تناولاً لمجموعة «خاتون والنسوة وما يشتهون»، للقاص حسن أبوحسن، لما للون الذهبي من دلالة تتمثل في الشعير «وهو حالة تداخلية بين الذهب والشعير، بينما اللون الأسود بدلالته المكثفة تمثل في الحمامة التي تلتحف رداء أسود (العباءة) أو الدفة وهي دلالة على الستْر للمرأة في المجتمع القروي».

الكاتب المصري محمد عطية محمود يقرأ «(الشويرة) بين تجليات المكان وانكسار الروح»، للروائي العُماني محمد الرحْبي، متناولاً ارتكازها إلى محورين مهمين على مستوى العلاقات المائزة للمكان الملتحم بالروح والذكريات العالقة بها وبالمكان من خلال هذا التجلِّي «ويجمع بينهما على نحو ما تأتي به الذاكرة الممزَّقة والمُوشَّاة بمشاعرها الدفينة».

مقولات الخطاب ما بعد الكولونيالي

وفي باب الحوارات والشهادات، يلتقي الشاعر والكاتب السعودي حسين الجفَّال، بالقاصة السعودية زينب الخضيري، ولقاء آخر أجراه الباحث الأكاديمي المغربي هشام الدركاوي، مع الباحث والمتخصص في النقد الثقافي المغربي يحيى أبوالوليد. الحوار جاء من دون مقدمة أو تعريف بطرف الحوار، في ممارسة غير معهودة في هذا الباب! تناول الحوار موضوعات متنوعة مثل: مقولات الخطاب ما بعد الكولونيالي، واعتمادها أداة للقراءة والتحليل، وغلبة النقد الثقافي في المقاربة والتحليل - عربياً - والبدائل المعرفية التي يمكن أن يقدمها النقد الثقافي اليوم، فيما يتعلق بمفهوم الأدب ونظريته وتاريخه، كما عرَّج الحوار على استنطاق بعض إصدارات أبوالوليد.

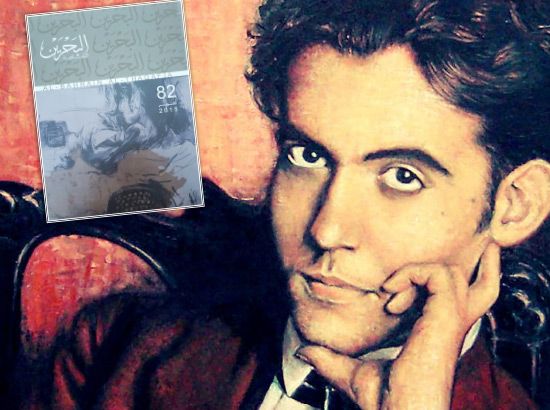

ويكتب أستاذ الدراما وعلوم المسرح، نادر القنَّة «ألبير كامي والمنطلقات الإيساغوجية (إيساغوجي لفظة يونانية بمعني المدخل أو المقدمة، وتأتي بمعنى الكليات الخمس أيضاً) في الثقافة الديالكتيكية»، ويعود بنا القاص والروائي والسيناريست والمُترجم البحريني أمين صالح إلى لقاء قديم أجْراه لويس مينديز دومينجويز، مع الشاعر الإسباني فيديريكو غارثيا لوركا، حمل عنوان «لا جنَّة زرقاء أمام بصري»، ونشر في الخامس من مارس/ آذار 1933، في الصحيفة الإسبانية «ABC»، وقام بترجمته إيلي روبنز، ونشره موقع «BOMB».

وتتناول الباحثة الأكاديمية ليلى محمد «حركة الصمت» في ورقة تصل بنا إلى خلاصتها التي حدَّدتها في الآتي: الرؤية الفلسفية والموقف الدرامي العالي الذي يمثله الصمت الأدائي، واعتباره مفصلاً أساسياً من مفاصل الأداء. يسمح الصمت الأدائي للمتلقي بتفعيل التأويل الخاص به، لما له من خاصية السرية والانغلاق نحو الداخل. يمهِّد الصمت الأدائي لما بعده من معنى، ويفرز ما يليه من ملفوظ. يتميَّز الصمت الأدائي بتنوع إيقاعي متعدِّد، ويُعتبر صفة من صفات ما بعد الحداثية في الأداء. يمثل مساحة تأويلية جيدة للمتلقي، ومحطة استراحة أدائية للمُؤدِّي، كما أن الصمت الأدائي يفسح مجالاً واسعاً للايماءة الحركية.

كما شارك في العدد كل من: الكاتب والناقد العراقي فيصل عبدالحسن بـ«لوحات الفنان البحريني عدنان الأحمد وجداريته بـ (أصيلة)... أسوار غير مرئية». وفي باب النصوص، الكاتب والمسرحي البحريني عبدالله السعداوي بـ «نصوص غير مكتملة»، القاص البحريني يوسف النشَّابة بـ «الزوجة الثالثة»، القاص، والروائي البحريني أحمد المؤذن بـ «شبح»، الشاعرة البحرينية منى الصفَّار بـ «انعكاس من جهة ثانية»، والكاتب البحريني جعفر الديري بـ «الشجرة ليست ملعونة»، والشاعر المصري محمود عبدالصمد زكريا بـ «الذي لا يقول»، والقاصة والشاعرة المغربية منى وفيق بـ «هرولة»، والقاص المصري بـ «رجل يحمل مطواة وامرأة راغبة في الحياة»، والشاعر السوري عمادالدِّين موسى بـ «قصائد حب»، والشاعر المصري محمد محمد عيسى بـ «من ذاكرة القصيدة»، والكاتب السوري عبادة تقلا، في ترجمته لقصة الكاتب الروسي أنطون تشيخوف «من مذكرات رجل مثالي»، والشاعر العراقي أحمد عدنان بـ «أمي مرقد الكلمات»، والشاعر البحريني عبدالحميد القائد بـ «سفْر الانتظارات»، إضافة إلى باب مراجعات لعدد من الإصدارات.