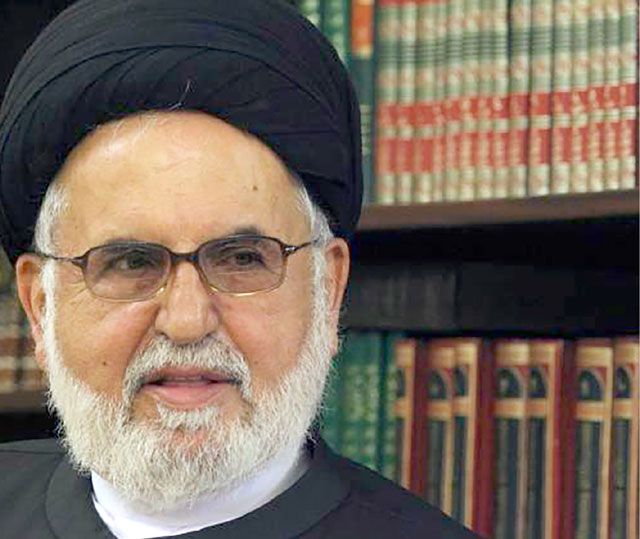

لم يَكُ العلامة الراحل السيدهاني فحص إشكالياً، بالمقياس الجاهز والعبثي. كان منطقياً وعقلانياً. كان «إشكالياً» بالنظر إلى حُزَم لها أول وليس لها آخر من «التابو» الدخيل والمُصطنع، والطارئ، والمُجيَّر لأهداف تخدم مرحلة... أشخاصاً... رؤية للدِّين «منزوعة الدَسَم». ليبرالياً كان صاحب العمَّة، خريج كلية الفقه بالنجف الأشرف، الطالب الحوزوي الذي حاضر في الكلية نفسها ولمّا يتجاوز السابعة عشرة من عمره.

في الحوار الذي أجرته معه ثناء عطوي، من صحيفة «النهار» اللبنانية، ونشر بتاريخ 18 سبتمبر/ أيلول 2014، وهو يوم رحيله عن هذا العالم سألته: «هل تسمع فيروز اليوم؟ أليست الأغاني من الأعمال الحرام»؟ لم يحتَجْ إلى المناورة. حتى التقية يمكن أن تبرز هنا لدى كثيرين. كان حاداً وشفَّافاً. متصوِّفاً ومنفلتاً في الوقت نفسه. غامضاً بقدرته على الوضوح الباهر كذلك! أجاب «ليس صحيحاً، كل ما هو مفيد أو جميل حلال، وحديثاً اشتريت 60 أغنية لمحمد عبدالوهاب. الأغاني تشعرني بروحانية عالية، وأنا ابحث عن الروح في الطَرَب، لا أخالف الشرْع لكن رأيي أن بعض الأصوات الطربية أحنُّ وأكثر روحانية من أصوات بعض المنشدين وقارئي الأدعية، بطريقة تُبعثر ما فيها من رقَّة وروح وجاذبية. هذه أمور خلافية عند الجميع، ما يُحرِّمها هي اللحظة والمزاج والثقافة، كما تتحكَّم فيها مزاجية فقهية كبيرة».

ذلك المسكون بالمجاز. ربما هرباً من بذاءة الواقع. بذاءة الحقيقة المصطنعة، تلك التي يدَّعيها الجميع، ويخشاها الجميع أيضاً. قال في الحوار نفسه: «مجاز اللغة عندي أجمل من الحقيقة». مسكون بالمجاز، لأنه غير مُختطف. المجاز ابن ايٍّ منا، لكن الحقيقة ليست كذلك. الحقيقة مختطفة. كلٌّ يدَّعيها. كلٌّ يرى أنه ابنها، وأنه صانعها وحارسها والقيِّم عليها. منه تبدأ وإليه تنتهي. المجاز في حلٍّ من ذلك الاختطاف.

الملاذ... العقل

كثيراً ما يلوذ بالعقل. العقل الغائب في ممارسة عربية من دون عقل. في فهم للدِّين بمعزل عن العقل أيضاً، العقل النقدي بالدرجة الأولى. العقل من دون نقد لا قيمة له. هو جوهرته. «النقد إعادة لتشكيل الواقع والفكرة، للإضافة»، تلك هي مقولته، استتباعاً بإجابته على سؤال يتعلق بالمدى الذي وصلت إليه درجة وعي العقل العربي، ومدى تقبُّله للنقد؟ أجاب: «كل شيء بحاجة إلى النقد، الخير بحاجة إلى النقد لتجديده، الماضي بحاجة إلى النقد، لأن المستقبل بحاجة إلى النقد، والذي لا ينقد الماضي لا ينقد المستقبل، والذي يستقبل الماضي يستدبر المستقبل. اليقين جميل، ولكن الشك هو نسغه، اليقين بلا شك يصبح (جفافاً يَتيبَّس)، والنقد ليس نقداً في حد ذاته، النقد إعادة لتشكيل الواقع والفكرة، للإضافة إليها. الوفاء للمنجز، هو جعله في حالة إنجاز دائم. هذه مشكلة العرب، أنجزوا العمارة القديمة وتركوها للبِلَى، ولم يتدبروا عملية البناء، عناء البناء، الشراكة في البناء، وعندما أرادوا أن يحدثوها، بنوا حضارة حديثة، ولكنهم لم يدرسوا نمط العلاقات الملائمة بين طوابقها وفضاءاتها وذاكراتها، ولم يؤثثوها، وانقسموا بين العالم إلى أتباع وأعداء، لأنهم لم يطمحوا لأن يكونوا أصدقاء، لأن الصداقة تعني الشراكة في إنتاج رؤية ثقافية إنسانية تسع الجميع من موقف التكافؤ».

وعند العقل أيضاً كثيراً ما يقف. تأكيداً على أزمته في واقع العرب الراهن.

الانشغال بالأسئلة الوجودية الكبرى كان همَّه. لم تكن الأجوبة هي محل قلق. الأجوبة تضع حداً للقلق. هو مسكون به. هو المحرِّك لذلك النظر المغاير... المستفز أحياناً... الصاعق في كثير من الأحيان.

حتى في تلمُّسه الرد على الأسئلة التي تطرح عليه، يذهب واثقاً في صوغ السؤال، بطبيعة الرد الذي يذهب أبعد من الفكرة، وأوسع من المعنى، وحين تتسع العبارة، يتمدُّد من خلالها المعنى، وحين تضيق تكون في كثافتها وعمقها ايضاً بالنسبة إليه.

أيسير العقل العربي في طريقه المستقيم نحو الانفتاح؟ في فهمه للحقيقة - للمرة الثانية - رؤيته المتعلقة بها، يصبُّ رؤيته، بل يسكُّها، من خلال حوار أجرته معه صحيفة «ذوات» الثقافية والفكرية خلال مشاركته في المؤتمر الثاني لمؤسسة «مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث»، في شهر مايو/ أيار 2014 الماضي، أجاب: «الحقيقة تقول بأن هناك دائماً طريقاً مستقيماً وطريقاً متعرِّجاً، ولكن ليس الطريق المستقيم دائماً هو الأقصر، ما يوجد بالواقع يتلخص في كونه براغماتية حضارية، براغماتية تاريخية وبراغماتية روحية، نعم، ليس هناك مانع أن أسأل على شرط أن تكون هناك ضوابط منهجية وأخلاقية. الفترة التي مرَّت علينا، كانت تتسم بمنع السؤال. أما الآن، فنحن في مواجهة مباشرة لسلَّة الأسئلة التي انفجرت من كل الجوانب، لأن السؤال هو سلَّة المعرفة، أضف أننا اليوم - وهنا أتحدث بصفتي منتمياً لجيل الماضي - أصبحنا أمام جيل المستقبل، فقد كنا في الماضي نتحدث عن مستقبل وليس في أيدينا سوى الماضي. أما الآن، فقد تغيَّر الأمر، لأننا أصبحنا نتحدث عن المستقبل الذي أضحى بيننا وأمامنا، لأن هذا الجيل الشاب أصبح يواجه الماضي بعلمه، بفكره، بطريقة قراءته، بأسئلته وأدلته وبثقافته التي يجب أن يعترف بها رجال الماضي، ولو على الأقل، ليحافظوا بها على مكانتهم التي هم فيها دون أن يفقدوها».

نظام القِيَم هو الضابط

وعن دوره كرجل دين كان إشكالياً في الوسط الذي ولد وتربَّى وتعلَّم فيه، ولم يكُ مرفَّهاً ومطمئناً خارج ذلك الوسط أيضاً. ربما تكشف العودة إلى مقاله الذي حمل عنوان «رجال الدِّين بين الاحتراف السياسي والفكر السياسي»، ونشر في صحيفة «النهار» بتاريخ 11 أغسطس/ آب 2002، عن جانب من تلك الحساسية التي يستشعرها لدى الذين هم من الوسط نفسه. ممن ينتمي لهم في الامتداد الأول، أو ما يراه كثيرون: الامتداد الطبيعي «ليس المطلوب من رجال الدِّين أن يكونوا خلوَّاً من السياسة أو الموقف أو الرأي وحتى الانتماء السياسي، ولكن المطلوب منهم أن يكون نظام القيم الذي هم حرَّاسه ورعاته، هو المستوى الأبرز في ضوابطهم وأساليب حركتهم وعملهم. أي أن يطلُّوا على السياسة، لا أن ينخرطوا فيها بحيث لا يتمايزون عن الآخرين إلا في الشكل، لان العلم والدِّين مضمون قبل أن يكونا شكلاً. ثم إنهم علماء، أو هكذا يفترض، والعالم يشتغل في العام وبالعام وعلى العام، أما التفاصيل فهي من شأن أهل الحرفة، في الصناعة والزراعة والسياسة. والخلط بين المواقع والوظائف يمكن أن يعود على رجال السياسة المحترفين في المنظور القصير المدى، بالفائدة، أما رجال الدِّين أو العلماء، فهو لا يعود عليهم إلا بالضرر وإضرار التابعين لهم بإحسان.

ومن المؤسسة الدِّينية التي انطلق منها ليس لفهم الدِّين وحده، بل لفهم العالم، والانفتاح على ثقافاته وتياراته، والدخول في حوار جاد وعميق معها، ظلت رؤيته ثابتة. ثابتة فيما يتعلق بالدور الذي يجب أن يقوم به الفقهاء ورجال الدِّين ضمن ضوابط لا يستقيم دورهم حين ينأون عنها. تناول الخطاب الفقهي، ومستقبل مسايرته لواقع الأمة. سُئِل: «أنحن بحاجة لنقده أم تجديده فقط»؟

أجاب: «أنا لا أريد أن أنقض الخطاب الفقهي، وإلا فإلى أية وجهة آخذ الناس؟ فلو كسرت النظم الفقهية، فلنكن متأكدين ألاّ شيء سيجمع الناس، لأن آخر القلاع التي تجمعهم ليست مؤهلة لذلك، منها مثلا نظم الدولة، فهي في وضعية آنية لا تسمح بذلك، بل وحتى الثقافة المجتمعية فككتها نظم الدولة الحالية، وهي التي كانت كفيلة بجمع الناس، بالتالي فإن الفقه هو حقيقة جامعة للناس، لكنه مازال يحتاج لكثير من التوضيب، حتى يساير حضارة المجتمعات. المطلوب من الفقه والفقيه ذاته حالياً، هو شيء من المرونة، والابتعاد عن اختزال الدِّين بالفقه فقط، حيث تصبح للفقه روح حقيقية يعيش بها وسط المجتمع؛ فالروح هي من تصنع الفقه الحقيقي وليس العكس».

وكان لابد من العروج على شكل ومضمون الخطاب الفقهي الحالي، بما له وما عليه «ما يجعل الخطاب الفقهي في شكله الموجود الآن هو ضعف مقوِّماته وتناقضه وعدم انسجامه مع الحياة، وذلك بسبب بحثه في المستحيل وغير الممكن، وهو ما يقع فيه الفقيه عن طريق التكرار أو الاطمئنان لما هو عليه، دون أدنى توقع أو استشراف. هذا الخطاب الفقهي الذي اعتاد أن يُكيِّف ويَتَكَيَّف، حيث يبتدئ صراطياً، لا يقبل شيئاً، ليبحث عن صيغة جديدة بعدما تستقر وتنتشر ظاهرته التي أنتج من أجلها، وحين يحتاج إليها، ويكتشف منافعها أيضاً، ليسقط في النهاية بفخ ونتاج ضياع الثقة فيه، وفي الفقيه المصدر له أصلاً، وهذا أمر يجب التنبُّه له.

يجب أن يعلم الفقيه اليوم بأنه أصبح أمام ضرورة ملحَّة تدعوه إلى تخليه عن طريقة اشتغاله من منطلق يمنحه سلطة علْوية مفروضة على الشعب أو كخادم لمصلحة «سلطة الدولة»، لأن الأمر لم يعد مقبولاً، لكنه قد يكون مقبولاً من الجميع كسلطة طوعية في ذاته بحكم موقعه وعلمه. على الفقيه بمعنى آخر، أن يخدم الدولة وليس السلطة».

الشخص الكوزموبوليتي

وليس بعيداً عن ذلك... بين السياسة ودور رجل الدين... المواطنة... إشكالات علاقاته التي لا تستقر، من فتح... إيران... حزب الله... اليسار العربي... اللبراليين... اللامنتمين. في لقائه مع ثناء عطوي في «النهار»، سألته: ما الذي جعلك تعيد النظر بأفكارك السياسية وبموقفك من إيران وحزب الله؟

«انتبهت إلى وطنية إيرانية عميقة. أنا كنت شخصياً كوزموبوليتياً عابراً للوطن، لا وطنياً، أو لي وطن هو خرافي، بلا حدود، بلا مكان معيَّن. انتبهت إلى أن هناك وطنية إيرانية، أنا مسلم فهل وطنيتهم هي ضد الإسلام، ضد الشيعة؟ هذه وطنية إيرانية في مكانها، لماذا لا أنتبه إلى وطنيتي ولبنانيتي؟ لماذا لا أنتبه على عروبتي، ليس بالضرورة أن أكون بعثياً، ولا قومياً عربياً؛ لكني عربي وهذا جزء من هويتي المُركَّبة، فقررت العودة إلى لبنان لبنانياً عربياً من دون عداء لإيران، لكني مصرٌّ على التمايز، وهكذا بدأت أتغيَّر من موقع فكري، وجدَّدت قراءاتي لمعنى العروبة الثقافي، ونشأة الكيان ودوره ومعناه، ومعنى المواطنة كاختيار لابد أن يصبح قانوناً».

في «الكوزموبولتانية التي تحدث عنها، لم يكُ حالماً... على رغم أنه مسكون بالحلم على الدوام، لم ينفك عنه. كان يبصر مكانه في الوجود... موقعه، والدور الذي يجب أن يطَّلع به، اتفق معه كثيرون أم اختلفوا، تلك مسألة أخرى. تلك الكونية التي تسكنه، أخذت به للنظر إلى نفسه، والنظر إلى الكائن البشري باعتباره مواطناً كونياً، أو هكذا من المفترض أن يكون، بعيداً عن الترسيمات السياسية، والأسوار ولعنة الحدود. قال عن ذلك: «المواطنة أن تتحوَّل الأرض التي نقيم عليها إلى وطن».

وعن الصراع الدائر بين السياسة والدِّين في العالم العربي، سُئِل: من سيكون المنتصر فيه؟ ظل خياره أن تنتصر السياسة على الدِّين «لأنه إذا ما انتصرت السياسة، بمعنى البرنامج وبناء الدولة والحوار بين المجتمع والدولة، فسيكون النصر للدِّين في الأخير؛ حيث يعود الدِّين إلى مكانته، ولا يكون مضطراً لإنتاج الدولة، فلو أنتج الدِّين الدولة، فَسَيُفسِدُهَا ويَفسُد بها، وإذا أنتجَته فسَتُفسِدُه وتَفسُد به، حقلان معرفيان وعمليان مختلفان يجب أن يتكاملا، ولا يجب أن يبني أحدهما الآخر، الحل هنا لن يكون سوى التنوير وإنشاء الدولة؛ فالدِّين ليس حلاً، بل الدولة هي الحل، لأن الدِّين تكوين، الدين أكثر من أن يفرض كحل لحياة المجتمعات، الدِّين ضرورة، الدِّين تماماً كالدم، فالدِّين يجري في الإنسان مجرى الدم، وأما الدولة فهي ناظم الحياة، هي التي تنظم الدورة الدموية وتوزعها بالعدل على القلب والعقل والروح، نحن في حاجة الآن إلى دولة حقيقية، وإذا ما تم تحقيق تنوير حقيقي، فإن الدِّين والإسلام سيصله حقه حتماً.

هاني فحص رجل دين لبناني عُرف بانخراطه في العمل السياسي ونشاطه في المجتمع المدني وفي مجال الحوار بين الأديان.

- ولد في العام 1946، في بلدة جبشيت بالنبطية في جنوب لبنان.

- رجل دين، وأديب وكاتب ومؤلف وناشط في المجتمع المدني، وداعية حوار بين الأديان، ومن أبرز المنظرين في مجال مقاربة الإسلام لمواضيع الحداثة المطروحة.

- هاجر إلى النجف في العراق العام 1963 ودرس في حوزتها الدِّينية.

- نال إجازة في اللغة العربية والعلوم الإنسانية من كلية الفقه في النجف.

- عاد العام 1972 إلى وطنه لبنان، ليستقر في جبشيت وليكون إمام مسجدها.

- يعتبر من علماء الدِّين القلائل الذين انخرطوا في العمل الحزبي العلني.

- بدأ حياته السياسية مع حركة فتح الفلسطينية عندما كان مقر قيادتها في لبنان، وكان مقرباً من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

- كان مقرباً لفترة من حزب الله اللبناني، قبل أن تتطوَّر مواقفه وتختلف مع الحزب.

- في العام 1982 ذهب إلى إيران، واستقر فيها لغاية العام 1985، وعاد بعدها إلى لبنان.

- ترشَّح إلى الانتخابات النيابية مرتين، في العام 1974 متحالفاً مع كمال جنبلاط، ولكن سرعان ما انسحب من المعركة بسبب اعتراض السيدموسى الصدر آنذاك. وعاد وترشح للانتخابات النيابية العام 1992 عن محافظة النبطية ولم ينجح.

- عضو في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، أعلى مرجعية دينية شيعية في لبنان.

- عضو في المؤتمر الدائم للحوار اللبناني الذي أسسه مع النائب السابق سمير فرنجية العلماني في تسعينيات القرن الماضي.

- من الأعضاء المؤسسين للفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي.

- عضو في أكاديمية أهل البيت في عمان في الأردن.

- شارك في منتديات ومحاضرات ومؤتمرات عديدة حول حوار الأديان.

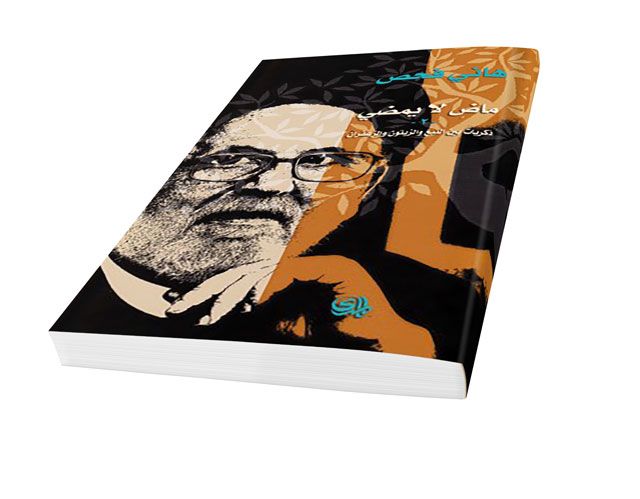

- له ما يقرب من الثلاثة عشر كتاباً مطبوعاً منها: ماضي لا يمضي، ذكريات ومكوِّنات عراقية، الإمامان الصدر وشمس الدِّين ذاكرة لغدنا، خطاب القلب، تفاصيل القلب، أوراق من دفتر الولد العاملي، مشروعات أسئلة، في الوحدة والتجزئة، ملاحظات في المنهج، المسرح وغيرها. إضافة إلى عدة مؤلفات غير مطبوعة، منها: مرايا، ذاكرة الأمكنة، المعرفة والاختلاف، لبنانيات سياسية، في الوحدة.

- تزوج في التاسعة عشرة من عمره، وله خمسة أبناء ذكور وابنتان.