ليس أمراً مُعجزاً الوصول والقبض على الوصفة التي تجعل منك كاتباً يتصدَّر مبيعات الكتب، وتصبح من أشهر الكتّاب في بلد ولدتَ فيه، أنت العربي من جهة أبيك: أن تجاريَ الصورةَ النمطية التي ظلَّت قارَّة في الذهنية والمخيَّلة الغربية عن العربي الغاشم... البليد. أن تُصوِّر مجتمعك الذي تنتمي إليه أصلاً، ببلاغة من حيث العنصرية والتسفيه والحط من شأنه وقدراته. أن يكون شعباً برائحة نتنة طوال الوقت. وأن تعمل على تشريح القيم الأخلاقية للأمة... المجتمع الذي تنتمي إليه، بشكل مغلوط، ولا يخلو من التعميم؛ كي تُثبِّت الصورة لدى الآخر عن تلك القيم، وعن هذا الجزء من العالم، وإن كان مدار السيرة في بلديْن.

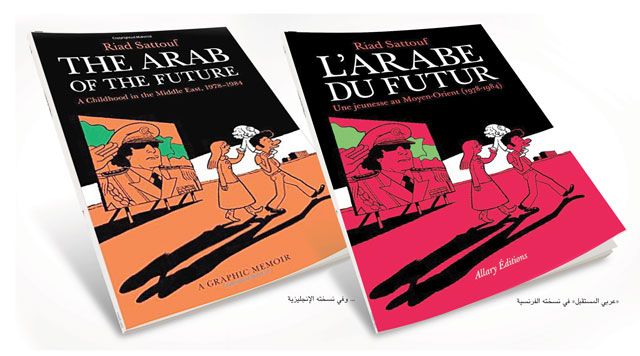

«عربي المستقبل» الصادرة في العام 2014، لرسَّام الكاركاتير السوري الأصل، الفرنسي الجنسية رياض سطوف، يشتغل على موضوع طفولته، وانتقال عائلته الصغيرة بين دولتين عربيتين: ليبيا، وبلده الأصلي سورية. في فترة الانتقال تلك؛ حيث في الأولى العقيد الدكتاتور معمّر القذافي، وفي الثانية دكتاتور آخر: حافظ الأسد، بالنظر إلى أنها تُغطِّي الفترة ما بين العام 1978 و1984.

هي سيرة ذاتية تستحضر الصراعات الثقافية بالدرجة الأولى. الأخلاق التي تقدِّمها السيرة تظل جزءاً من تلك الثقافة، والصراع الذي يمكن أن ينتج عنها وحولها. ليست سيرة منهمكة ومتورِّطة في السياسة، وإن حضرت لماماً.

إنها بعبارة أخرى: تبرُّع لإعادة إنتاج الصورة النمطية عن العرب بريشة/قلم أحد المحسوبين عليهم.

«عربي المستقبل»، لم تكُ أيضاً من حيث نجاحها الكاسح، بتحقيقها أكثر الكتب رواجاً، وبترجماتها العشرين، آخرها الترجمة الألمانية في العام الجاري (2015)، بمعزل عن الأحداث التي تدور في البلدين في الوقت الراهن، وربما يكون تسويقاً ذكياً في التوقيت، والعنصرية التي لم تخلُ منها. أبسطها التهكُّم على الرائحة التي ابتلي بها الأب والابن من الشعبين. بلغة أخرى: شعب لا يستحمُّ، لا يعرف النظافة. في الترميز ينسحب ذلك على أنه لا يستحم من داخله... في أخلاقه ونوازعه. وتلك واحدة من أبسط الصور النمطية عن العربي أينما كان. ارتحل إلى المدينة مُتخذاً إياها مُستقرَّاً، أو مازال منشدَّاً إلى خيمته في الصحراء. يظل متصحِّراً من الداخل في جميع الأحوال/الأمكنة.

في اللعبة الغريزية، والتوحُّش (بحضور الداعشية)، ومحاولة إلصاق وتقديم نموذج نمطي لذلك التوحُّش الذي يريد أن يبدأ من سورية، وربما لن ينتهي، والتهكُّم، والتحقير المباشر أو المبطَّن (تحقير الذات)، يتم تمريره بنثر سيَّال يبعث على الإغراء. لا أحد يدَّعي القدرة على «فلْترة» مشاهدات الطفل عن بلده؛ وخصوصاً أنها تأتي إما بانتقائية كي تُثبت واحدة من الصور تلك: العنصرية، الغريزية المقرونة بالتوحش، وإما لأنه ابن ونتاج المكان الذي جاء منه وصار ينتمي إليه، وعليه أن يُجاري الصورة المُنتجة عن الجانب الآخر من العالم: العالم العربي.

يمكن أن يُفهم من عنوان المذكَّرات المُصوَّرة «عربي المستقبل»، أن مستقبل العربي أو عربي المستقبل لن يجد استقراره وذاته في البيئات تلك. سيجدها هناك في بيئة أبَّدَتْ صورته القاتمة والمُسيئة. هناك في الغرب.

الحفاظ على التصوُّرات المُنجَزة

إلى جانب تقرير «نيويورك تايمز» الذي تُقدِّم «الوسط» أهم ما ورد فيه، نقرأ - عربياً - جانباً من المراجعة التي كتبها راتب شعبو في صحيفة «النهار» اللبنانية بتاريخ 28 أبريل/نيسان 2015، تناول فيها مساحات من سيرة صطوف التي تضجُّ بالعنف الذي لم يَخْلُ من نمطيته وتجييره ومردُّ ومحصِّلة ذلك: «ما سبق، يحيط به بخار عدائيٌّ يُعطي الحدث الدلالة الأقوى. الموضوع ليس جرأة تناول للمحظورات، وبالتأكيد ليس كسراً للصورة النمطية، كما قيل أيضاً، بل على العكس. الموضوع يتجاوز تكريس الصورة النمطية إلى إضافة زخرفات غرائبية بدائية مسلية. إنها مازوشية عنصرية نفعية، تخلق شهرة وتجني مالاً ربما، لكنها تساعد الوعي الأوروبي العام، المنغلق على ذاته أكثر مما يتخيَّل المرء، على الحفاظ على تصوُّراته المُنجَزة، وتُعيق مراجعتها والتحرُّر منها».

بقي أن نعرف أن صطوف عمل في الأسبوعية الفرنسية الساخرة «شارلي إبدو»، بكل الجدل الذي دار حولها، وما أسفر عن رسومها الكاريكاتيرية المُسيئة إلى الرسول الأكرم (ص)، باقتحام مُلثَّميْن اثنين مقرَّها في باريس في 7 يناير/كانون الثاني 2015. أدَّى الهجوم إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة 11 آخرين، حين دخل المسلَّحون المبنى وبدءوا إطلاق النار من أسلحة كلاشنكوف.

لم يتوقف الأمر عند ضحايا الصحيفة، بل بالتداعيات الناتجة عن الهجوم؛ إذ خلَّف في اليومين التاليين 20 قتيلاً في العاصمة الفرنسية (باريس) وضواحيها.

الهجوم الذي تبنَّاه تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بتاريخ 14 يناير، بأمر من زعيمها أيمن الظواهري، وحَّد العالم في فرنسا بتظاهرة عُدَّت الأكبر في التاريخ الحديث، وشارك فيها أكثر من 700 ألف شخص، إلى جانب حضور 50 من قادة العالم، إضافة إلى مسيرات في عدد من العواصم العالمية.

تقرير ليلى لالامي، في صحيفة «نيويورك تايمز» يوم الثلثاء (13 أكتوبر/تشرين الأول 2015)، رأى في إصدار صطوف إبداعاً، وإن لم يستطع التغاضي عن كمِّ العنصرية الذي زخرت به المذكرات. هنا أهم ما جاء فيه.

الانشداد إلى الأمل الجديد

قبل خمسين عاماً، ظلَّ العالم العربي مأخُوذاً ومشدُوداً إلى أمل جديد. كان الأمل هو نفسه؛ سواء في القاهرة أو الدار البيضاء أو دمشق أو طرابلس. فمن خلال التعليم العالي، سيعمل الشباب على الدفع بدولهم النامية إلى حقبة من السلام والحداثة. واحد من أولئك الشباب، طالب سوري حائز على منحة دراسية يُدعى عبدالرزاق سطوف، من أشدِّ المؤمنين بالعُروبة ووعودها بمنطقة مزدهرة ومُوحَّدة. رحلته من الليبرالية المبشِّرة بالتغيير إلى الاستبدادية هو موضوع «عربي المستقبل»، مُذكَّرات مُصوَّرة أنجزها ابنه، الرسَّام الكاريكاتيري والمخرج رياض سطوف.

بعد فترة وجيزة من وصوله إلى باريس لإكمال الدكتوراه في التاريخ بجامعة السوربون، يقع عبدالرزاق في حب امرأة فرنسية «كليمنتين»، كما يقع في حب البلد نفسه. («فرنسا بلاد رائعة! يُمكن للناس أن يفعلوا ما يريدون هنا! حتى أنهم يدفعون لك كي تكون طالباً!») حين لا يكون مرتبطاً بالدراسة، يقضي وقته في الاستماع إلى إذاعة مونت كارلو، وهي الجهة التي تلقَّى منها نبأ الانتصار العربي في حرب العام 1973 ضد «إسرائيل». في واحدة من عديد هذه التناقضات، يمتلئ عبدالرزاق غيظاً بفعل الإحباط من فشل القوات العربية (تقع كاتبة التقرير هنا في خطأ في المعلومة عسكي، بإشارتها إلى هزيمة العرب في حرب العام 1973،) على رغم أنه تجنَّب التجنيد في الجيش السوري عن طريق اختياره الدراسة في الخارج. يناقش عبدالرزاق بنجاح أطروحة الدكتوراه، فيما تلد كليمنتين ابنه رياض.

من المُفترض أنَّ تَعاقُب الأحداث والتحوُّلات تلك، تجعل أوقات الباحث الشاب سعيدة. نال درجة الدكتوراه بتفوُّق؛ ما يتيح له عروضَ عمل تصل إليه، ولكن عبْر رسائل تحمل خطأ إملائياً في اسمه.

تكمن العلَّة في أن عبدالرزاق: غير قادر على التعامل مع حقيقة أن تصوُّراته الذاتيَّة لا تتطابق مع نظرة الآخرين له. وهذا، ما يُفسِّر جزيئاً، قفزه إلى عرْض وظيفة التدريس في ليبيا.

إعادة تركيب الذكريات

حطَّت عائلة سطوف في العاصمة الليبية (طرابلس) في العام 1978. في ذلك التاريخ مرَّ عقد تقريباً على تولِّى العقيد مُعمَّر القذافي زمام السلطة، وثلاث سنوات منذ صدور المجلَّد الأول من «الكتاب الأخضر»، الذي يعرض فيه رؤيته لـ «المجتمع». كانت البلاد وقتها تشبه موقعاً للبناء، مع العديد من المباني التي كانت في حال ترميم أو مُتهالكة. صور الأخ القائد في الزِّي العسكري والنظارات الشمسية، معلَّقة في كل مكان. من هذه النقطة فصاعداً، تعتمد القصة على تصوُّر رياض لمعاناة وتجارب الأُسْرة في ليبيا، على رغم أنه لم يكن سوى طفل صغير في ذلك الوقت. لا يتمُّ منحنا ذكريات في الكتاب المُصوَّر؛ بل إعادة تركيب وبناء لتلك الذكريات والمعاناة والخبرات، والتي لا مصادر واضحة لها.

لم يكن مُتوقعاً تخصيص منزل صغير للعائلة من قِبَل الحكومة، ضمن مجتمع من سكَّان العشوائيات، والذي يتم عادة من خلال وضع اليد.

حصص التموين المُقنَّنة تأخذ إجراءات طويلة، والغذاء لا إغراء فيه ولا جاذبية؛ فيما رائحة البشر رهيبة ومُقزِّزة. يتفرَّغ عبدالرزاق لقراءة «الكتاب الأخضر» ويتفق بحماس مع العديد من الأفكار التي وردت فيه. ومع إعلان القذافي أن المزارعين والمعلِّمين سيقومون بتبادل الوظائف، يُقرِّر عبدالرزاق نقل عائلته إلى فرنسا.

في فترة قصيرة، يحصل عبدالرزاق على وظيفة أخرى، وهذه المرة في سورية. ومثل كل المنفيين والمهاجرين، يعود إلى الوطن حالماً بالمجد. لكن سورية في ظل حافظ الأسد تعيش كابوسها الخاص. استمرَّت هناك عبادة الشخصية. كل شيء في حال مُزرية أيضاً. وجد رياض الشحيح من الطعام الذي يُمكن أن يفتح الشهية، كما وجد شعباً غريباً. وعليه أن يتعامل مع البلطجية، الذين يضايقونه بسبب شعْره الأشقر، ولا يكفُّون عن نعْته بالـ «يهودي» في واحدة من طرق الإهانة. ولكن بدلاً من مقاومة والد الصبي للأوضاع تلك يرتِّب إقامته هناك.

صور من السذاجة

الصورة التي يرسمها رياض سطوف لوالده (عبدالرزاق) بعيدة عن الإغراء. وعلى رغم دراسته، يحضر عبْر صور من السذاجة، غير مثقف... غير حاضر الذهن بشكل مُلفت. يأكل وفمه مفتوح، تنبثق من الكتاب تعليقات عنصرية، يتخيَّل والده وهو يخطِّط لانقلاب. ما ينقذه من كونه كليشيهة وصورة نمطية للعربي الغاشم، أنه كان يأخذ معه في كل مكان، لعبة ثور بلاستيكي. ومن بلد إلى بلد، يُفرغ عبدالرزاق أشياءه ليضع لعبة الثور على التلفزيون. بتلك اللفتة الصغيرة، يُتيح لنا رياض سطوف أن نرى جانباً من شخصية والده، الجانب الذي يضيء التناقضات فيه.

رسَّام الكاريكاتير السابق للصحيفة الساخرة «شارلي إيبدو» الفرنسية، رياض سطوف أبدع في تقديم قائمة شاملة من نقاط ضعف والده. النثر الرشيق الذي يكتب به، والذي ترجمه بشكل جميل وملفت سام تايلور، جعل من «عربي المستقبل» جذَّاباً لقراءته. مع أمل في أن يُلقي الجزء القادم من هذه المذكرات بعض الضوء؛ ليس فقط على العواطف السياسية لأسرة سطوف ولكن على ديناميات الشخصية نفسها.

نجح «عربي المستقبل» فعلاً في فرنسا، في أن يُوجد شيئاً من حالة تعقيد التصوُّرات والمفاهيم عن معظم الناس في ليبيا أو سورية. الحياة في كلا البلدين تبدو مثل جحيم لا يُطاق، مع عدم وجود لحظات من الانفراج أو المُتعة. لكن هذا الكتاب أيضاً هو عبارة عن ومضات عرَضية من الجمال. عندما يحضر عبدالرزاق عبْر شجرة التوت في طرابلس، وطعم ثمرها، لابد أن يحضرنا الطعم الأسطوري لكعكة مادلين في فم الروائي الفرنسي مارسيل بروست، (صاحب العمل الأشهر «الزمن المفقود». ولد في 10 يوليو/تموز 1871، وتوفي في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 1922)، في إشارة هنا إلى تفاصيل وتداعيات مكتنزة في طفولة بروست. رجع إلى البيت في يوم ممطر، وكان قد تخطَّى الثلاثين من عمره، يفيض قلبه بالحزن. تتحايل الأم في محاولة للالتفاف على ضجره، عارضة عليه أن يشرب شيئاً من الشاي. رضخ لها بعد تردُّد، وأعقبت ذلك بإرسال من يشتري له نوعاً من الكعك، يُعرف بـ «مادلين الصغيرة»، غمس قطعة منه في الشاي ثم رفعها بالملعقة، إلى شفاهه. في اللحظة التي مسَّ فيها الشاي الممزوج بفتات الكعك حلْقه، مرَّ بحال من الانتباه إلى التحوّل الذي طرأ على أعماقه. وكما كتب: نشوة لذيذة، منعزلة، دون معرفة سببها. أحالتني فجأة، لا مبالياً أمام تقلُّبات الحياة، مُحصَّنا ضد كوارثها، وأحالت قصرها وهمياً بالطريقة نفسها التي يفعل بها الحب، مالئة إياي بجوهر نادر، أو بالأحرى هذا الجوهر لم يكن فيَّ، لقد كان أنا. لم أعد أشعر بنفسي تافهاً، عرَضياً، فانياً»)، ذلك ما شعر به عبدالرزاق أمام طعم شجرة التوت؛ حيث يعود به إلى أيام طفولته الرغيدة، الأيام التي كان فيها المستقبل مليئاً بالاحتمالات.